본문

-

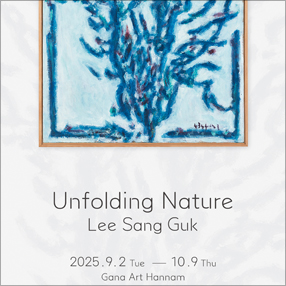

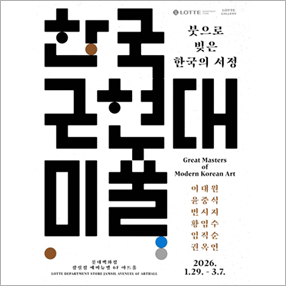

전시포스터

-

구기정

그림자가 드리우지 않는 깊은 곳, 2023, Single-channel video, stainless steel structure, polycarbonate, preserved moss, branches, artificial plants, 65" TV,

구기정

투명성 시각 장치 No.5, 2025, UV print on acrylic, LED, stainless steel frame, 35.4 × 33.5 cm

송수민

폭발과 낙서, 2025, Acrylic on canvas

서동욱

서울 두 사람, 2025, Oil on canvas, 130.3 x 162.2 cm

송수민

폭발과 낙서, 2025, Acrylic on canvas

정소영

이미륵의 거울, 2024, Silver nitrate, potassium hydroxide, glucose, ammonia solution, distilled water, tempered glass, stainless steel, 31 × 48 × 6 cm

서동욱

서울 두 사람, 2025, Oil on canvas, 130.3 x 162.2 cm

Press Release

2025년 7월 31일부터 가나아트 한남에서 개최되는 《The Garden of Forking Paths》는 서로 다른 영역이 교차하는 경계 지점을 조명하는 네 명의 작가를 소개한다. 본 전시의 제목은 호르헤 루이스 보르헤스(Jorge Luis Borges, 1899–1986)의 동명 소설에서 차용한 것으로, 이 소설은 한 첩자에 대한 이야기와 그 주인공이 읽는 또 다른 소설이 내화로 삽입된 액자식 구조를 지닌다. 내화에서는 하나의 선택이 새로운 갈래를 만들어내며, 모든 가능한 선택과 결과가 동시에 존재할 수 있다는 개념이 전개된다. 이처럼 ‘끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들이 있는 정원(The Garden of Forking Paths)’이라는 은유는 시간은 선형적으로 흐르지 않으며, 세상은 수많은 선택과 그로 인한 결과들이 중첩된 복합적 구조임을 시사한다. 구기정, 서동욱, 송수민, 정소영 작가는 현실의 층위를 단일한 시각으로 환원할 수 없는 다층적 구조로 이해하며, 서로 다른 시간과 현실이 공존할 수 있는 세계를 제안하는 점에서 상응한다. 그들은 각자의 고유한 조형 언어를 통해 자연과 기술, 고립과 관계, 일상과 재난, 과거와 현재의 접점을 탐색한다.

구기정(b. 1990)은 실재와 가상의 이미지가 혼재하는 작업을 통해, 인간이 자연을 인식하고 재현하는 방식을 탐구한다. <그림자가 드리우지 않는 깊은 곳〉(2023)은 보존을 위해 건조된 식물과 디지털 이미지로 구성된 일종의 디지털 테라리움을 바탕으로, 자연이 인간 중심적인 시선 아래 어떻게 선별되고 가공되는지를 드러낸다. 이어지는 〈The Transparent Visual Apparatus〉(2025) 연작은 LED 기판, 3D 렌더링 이미지, 모니터 등 이미지가 형성되고 보여지는 물리적 조건을 전면에 드러냄으로써, 우리가 일상적으로 마주하는 시각 경험의 구조를 환기한다. 구기정의 작업은 보는 것이 중립적 지각 행위가 아니라, 인간이 규정한 구조와 기술적 장치 안에서 형성된 결과임을 비판적으로 드러낸다. 나아가 그는 이러한 시각 시스템의 이면을 드러내고 실제와 가상 사이의 경계를 교란하는 전략을 통해, 현실을 인식하는 방식에 균열을 내고 다른 방식으로 ‘보는’ 가능성을 제안한다.

현실을 단일한 시각으로 환원하지 않으려는 태도는 송수민(b. 1993)의 회화에서도 드러난다. 작가는 재난과 일상 같은 이질적인 장면들을 병치하여, 개인의 삶과 전 지구적 위기가 맞물리는 지점을 탐색한다. 팬데믹 시기에 임신과 육아를 경험한 이후, 작가의 작업은 ‘타자의 시선으로 본 재난’에서 개인의 서사로 옮겨갔다. 신작 〈Explosion and Doodles〉(2025)에서는 아이의 낙서, 미사일 궤적, 화산재 등이 형태적으로 중첩되며, 일상에 스며든 재난에 대한 인식을 환기한다. 특히 캔버스나 물감 표면을 긁거나 사포질을 반복하는 제작 방식은 단순한 기법을 넘어, 삶에 내재된 불안을 화면에 물리적으로 새기는 행위로 작용한다. 이처럼 상반된 요소들이 병치된 화면 구성은 단선적인 내러티브를 벗어나, 감정과 경험이 교차하는 다면적인 풍경을 만들어낸다.

송수민이 일상의 균열을 병치와 흔적을 통해 시각화한다면, 서동욱(b. 1974)은 반복되는 일상 속에서 드러나는 감정의 미묘한 흐름에 집중한다. 그는 오랫동안 ‘멜랑콜리’라는 주제에 천착해왔으며, 최근 작업에서도 이를 다양한 방식으로 풀어냈다. 그의 회화 속 인물들은 고립된 상태에 놓여 있지만, TV 시청이나 악기 연주 같은 반복적인 행위를 통해 소외의 시간을 견뎌낸다. 때때로 두 인물이 함께 등장하지만, 이들은 소외보다는 고독을 선택한 듯 침묵을 공유한다. 서동욱의 멜랑콜리는 단순한 우울이 아닌, 무표정과 내면의 진동, 침묵과 발화되지 못한 이야기가 공존하는 입체적인 정서다. “예쁘고 매끈하기만 한 것은 장식일 뿐이다. 예술에는 늘 상처난 곳이 있다.”라는 작가의 말처럼, 그의 회화는 감정의 복합성과 인간 존재의 내면에 숨겨진 틈을 섬세하게 드러낸다.

정소영(b. 1979-)은 장소에 남겨진 시간의 흔적을 통해 서사가 형성되는 지점에 주목한다. 전시작 〈이미륵의 거울〉(2024)은 독립운동가 이미륵의 망명 경로를 따라 압록강을 바라보며, 그곳에 축적된 이주의 흔적과 경계의 의미를 탐구한다. 강의 물결이 일렁이는 듯한 은거울 표면은 20세기의 이미륵과 거울에 흐릿하게 비치는 현재 사이에 흐르는 시간을 연결하는 장치로 작동한다. 〈응결〉(2023) 연작에서는 컵 아래 맺혔다가 사라지는 물 자국을 알루미늄으로 주조해, 소멸과 잔류 사이의 긴장을 응고된 형태로 제시한다. 정소영의 두 연작 속 '물'은 증발이라는 자연 현상을 통해 시간을 가시화하고, 흐름, 범람, 침전의 과정을 반복하며 역사의 층위를 드러내기도 한다. 이처럼 작가는 물이 표상하는 다양한 의미의 전이를 통해 발생하는 새로운 서사를 조각의 언어로 형상화한다.

전시는 이러한 작가들의 사유가 서로 교차하고 충돌하는 공간으로 구성되었다. 관람자는 엘리베이터와 이어진 ‘정문’과 정원으로 이어지는 ‘후문’, 두 개의 입구 중 하나를 선택해 전시장에 진입하게 된다. 후문을 통해 들어올 경우, 송수민과 서동욱의 회화가 양옆으로 펼쳐지며, 일상과 재난, 무기력과 저항이 병치되는 장면을 가장 먼저 마주하게 된다. 반대로 정문 앞에는 실재와 가상, 자연과 인공이 혼재된 구기정의 작품이 자리하며, 인간의 지각과 경험이 어떻게 매개되고 구성되는지를 질문하며 전시의 서두를 연다. 정소영의 작업은 전시장의 중심부에 배치되어, 두 방향에서 유입되는 동선을 가로지르며 과거와 현재, 그리고 지리적 경계에 대한 사유를 제안한다. 각 작업은 현실의 서로 다른 단면을 비추며, 전시장 안의 모든 장면은 하나의 이야기이자 또 다른 이야기의 시작점이 된다. 두 개의 입구 사이에서 관람자는 직접 경로를 선택하고, 작품들을 통과하며 중첩된 시간과 현실을 따라 걷는다. 이로써 전시는 하나의 고정된 의미로 환원되지 않고, 다양한 해석의 갈래가 공존하는 보르헤스의 소설 속 정원으로서 작동한다. 현실은 언제나 ‘끝없이 두 갈래로 갈라지는 길들’ 위에 있으며, 이 전시는 그 다층적 경로를 따라가는 하나의 시도이다.

1. 구기정 (Goo Gijeong, b. 1990)

구기정은 디지털 기술 환경에서 시각 이미지가 형성되고 인식되는 방식을 비판적으로 탐색한다. 실제 풍경을 기반으로 한 3D 렌더링 작업을 통해, 자연이 인위적 조작을 거치며 어떻게 재구성되고 소비되는지를 드러낸다. 그의 작업은 설치와 영상 매체로 구현되며, 인간, 기계, 환경 사이의 관계를 실험하는 방식으로 전개된다. 특히 구기정은 가상의 화면이 주는 현실감에 의문을 갖고, ‘자연스러움’이라는 시각적 효과가 어떻게 기획되고 구축되는지를 드러낸다. 서로 다른 차원의 이미지와 물질, 현실과 환영을 교차시키는 그의 작업은 우리가 세계를 감각하고 이해하는 조건 자체에 질문을 던진다.

국내외를 오가며 활발한 전시 활동을 이어오고 있는 구기정은 서호 미술관(남양주, 2024), Hall 1(서울, 2022), N/A(서울, 2021), 소사이어티 섹시 랜드(암스테르담, 2022) 등에서 개최된 개인전을 통해 작품을 선보인 바 있다. 몰타 비엔날레 주제관(발레타, 2024), 국립현대미술관 어린이미술관(과천, 2024), 서울시립 북서울미술관(2023), Nova Gorica City Gallery(노바고리차, 2021), 아르코미술관(서울, 2021), 일민미술관(서울, 2021) 등에서 열린 단체전과 비엔날레에도 참여하며 활동 영역을 지속적으로 확장하고 있다.

2. 서동욱 (Suh Dongwook, b. 1974)

서동욱은 지난 20여 년간 초상화를 통해 현대 사회 속 개인이 경험하는 고독과 고립의 정서를 탐구해 왔다. 그의 회화에 등장하는 인물들은 감정을 노골적으로 드러내지 않으면서도, 외로움, 불안, 무력감과 같은 심리를 은유적으로 환기한다. 이러한 인물들을 마주한 관객은, 종종 스스로 인식하지 못했거나 타인에게 숨기고자 했던 소외된 자아와 그로부터 비롯된 감정들을 자각하게 된다. 서동욱은 이러한 정서를 단순히 부정적으로 해석하기보다는, 그것을 현대인의 삶을 구성하는 하나의 조건으로 수용하는 태도를 취한다. 그의 작업 속에서 포착된 일상적이고 내밀한 장면들은 특정 개인의 서사를 넘어, 누구나 겪을 수 있는 보편적인 삶의 국면을 제시한다. 작가는 그 속에 내재된 고독함을 통해 정서적 공감대를 형성하며, 이를 바탕으로 감정의 보편성과 그 아름다움을 조명한다.

서동욱은 홍익대학교에서 회화를 전공하고, 프랑스 파리 세르지 국립고등미술학교에서 수학했으며, 원앤제이갤러리(2024), 상업화랑(서울, 2022), 스페이스 윌링앤딜링(서울, 2020) 등에서 다수의 개인전을 가졌다. 그 외 성곡미술관 (서울, 2024), X Museum (베이징, 2024), OCI미술관(서울, 2016), 서울시립미술관(서울, 2009) 등 국내외 단체전에 참여해왔다. 또한 그의 작품은 국립현대미술관 미술은행, 아르코 미디어아카이브, X Museum, 백합문화재단 등에 소장되어 있다.

3. 송수민 (Song Sumin, b. 1993)

송수민은 회화를 기반으로 이미지가 생성되고 재구성되는 과정을 탐구한다. 작가는 직접 촬영한 사진뿐 아니라 뉴스, SNS, 웹에서 수집한 이미지를 한 화면에 병치하고, 출처와 맥락이 상이한 이미지들을 형태적 유사성에 따라 조합하는 방식으로 서사를 재편한다. 최근에는 재난의 현장과 아이의 낙서처럼 상반된 도상을 다루면서, 서로 다른 이미지 간의 경계를 흐리거나 중첩 시키는 방식으로 현실의 이면을 드러내는 작업을 선보이고 있다. 이와 연계해, 그녀의 작업에서 두드러지는 패치워크(patchwork) 형식의 화면 구성은 회화의 단일 시점과 완결성을 해체한다. 반복과 변형을 가능케 하는 ‘패턴’은 단순한 장식이 아닌, 이미지 구성의 기본 단위이자 조형적 장치로 기능한다. 꽃, 연기, 풀 등 자연의 유기적 형상을 기반으로 한 패턴들은 원래의 맥락에서 분리되어 새로운 시각적 구조를 형성하며, 관객에게 유동적인 해석의 여지를 제공한다.

주요 개인전으로는 금호미술관(2024, 서울), 청주미술창작스튜디오(2021, 청주), 아트 스페이스 보안(2021, 서울), OCI미술관(2020, 서울)에서 열린 전시 등이 있으며, 미메시스 아트 뮤지엄(2024, 서울), 스트롤 갤러리(2023, 홍콩), 전남도립미술관(2023, 광양), 홍콩한국문화원(2023, 홍콩), 금호미술관(2020, 서울), 북서울시립미술관(2016, 서울) 등 국내외 다수의 그룹전에도 참여했다.

4. 정소영 (Chung Soyoung, b. 1979)

정소영은 프랑스와 러시아에서 유년기를 보내고 파리 국립고등미술학교(École nationale supérieure des Beaux-Arts)를 졸업하였다. 두 문화권을 넘나드는 경험을 바탕으로 현재 서울에서 활동하고 있으며, 지질학적 탐사와 지정학적 서사를 넘나드는 조각적 언어를 구축해 왔다. 이전의 작업에서 작가는 남북한 사이의 비무장지대나 압록강과 같은 장소를 통해 인간이 만든 경계와 주권을 주장하는 영역, 그리고 그 안에 쌓인 시간의 층에 주목해 왔다. 최근엔 육지를 넘어서 섬과 물이라는 소재를 통해 경계의 개념을 보다 넓은 차원으로 확장하고 있다. 또한 건축, 도시 연구, 과학 등 다양한 분야의 전문가들과 협업하며 공공미술 및 공간 기반 프로젝트에 참여함으로써 예술적 실천의 범위를 다각도로 넓혀가고 있다.

작가는 CR Collective (서울, 2022), 아트선재센터(서울, 2016), 대림미술관 프로젝트 스페이스(서울, 2013), OCI 미술관(서울, 2011) 등에서 개인전을 개최했으며, 2025년 8월에는 송은에서의 개인전을 앞두고 있다. 또한 경기도미술관(2025), 국립현대미술관 과천관(2021), 왕립예술원(런던, 2020), New Art Exchange(노팅엄, 2017), 아모레퍼시픽미술관(2016), 서울시립미술관(2015), 일민미술관(2012) 등 국내외 주요 기관의 전시에 참여해 왔다. 국립현대미술관 창동레지던시(2021), 델피나 재단(런던, 2017), ZK/U(베를린, 2017), 난지미술창작스튜디오(2012) 등의 국제 레지던시 프로그램에 참여하며 활동의 폭을 넓혀왔으며, 2016년에는 송은 미술대상전에서 수상한 바 있다.

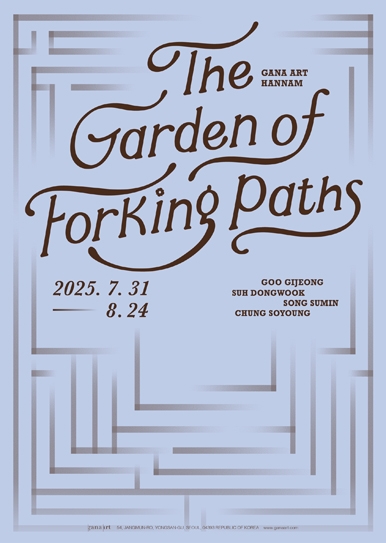

전시제목The Garden of Forking Paths

전시기간2025.07.31(목) - 2025.08.24(일)

참여작가 구기정, 서동욱, 송수민, 정소영

관람시간10:00am - 07:00pm

휴관일없음

장르회화

관람료무료

장소가나아트 한남 Gana Art Center (서울 용산구 장문로 54 지하 1층)

연락처02-6953-5504

가나아트 한남(Gana Art Center) Shows on Mu:um

Current Shows