본문

-

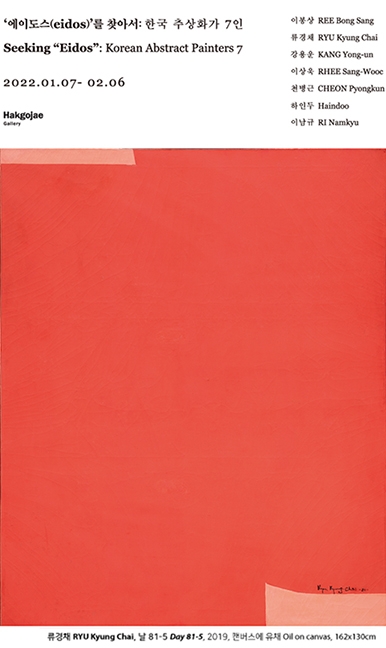

전시포스터

-

강용운

눈이 있는 정물 Still Life with Eyes, 1943, 종이에 유채 Oil on paper, 31.8x41cm

이상욱

실제(失題) Lost Title, 1960년대 초, 캔버스에 유채, 130x93.5cm (frame 133x96cm)

천병근

무제 Untitled, 1957, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 91x45cm

하인두

승화(昇華) Sublimation, 1984, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162x130.3cm

이봉상

해바라기 Sunflower, 1962, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 82x102cm

강용운

생명(生命) Life, 1947, 종이에 유채 Oil on paper, 35x45cm

천병근

운명 Fate, 1959, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 106x106cm

강용운

대화(對話) Conversation, 1949, 종이에 유채 Oil on paper, 40x31cm [광주시립미술관 소장]

이상욱

작품 70 Work 70, 1970, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 130x130cm (frame 132.5x132.5cm)

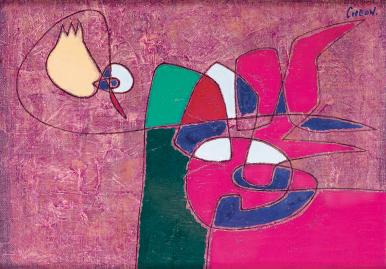

천병근

우화(寓話) VI Fable VI, 1983, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 59x89cm

이봉상

나무와 달 Tree and Moon, 1963, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 112x160.5cm

강용운

예술가(藝術家) Artist, 1957, 목판에 유채 Oil on wood, 33.3x24.2cm

천병근

우화(寓話) III Fable III, 1983, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 24.3x33.4cm

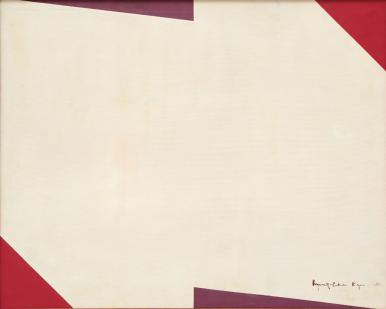

이상욱

독백 Monologue, 1970, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 100x80.5cm (frame 102.3x82.7cm)

천병근

우화(寓話) V Fable V, 1983, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 41x61cm

이봉상

하늘, 산, 숲 Sky, Mountain, Forest, 1963, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 108.4x160cm

강용운

작품(作品) 65-B Work 65-B, 1965, 유지(油紙)에 유채 Oil on oilpaper, 91x116.7cm

천병근

우화(寓話) II Fable II, 1984, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 24x33cm

강용운

4월 April, 1968, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 53x45.5cm

이상욱

점 Point, 1973, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 90.5x72.5cm (frame 93x75.5cm)

이봉상

나무 I Tree I, 1963, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 115x168cm

강용운

가을의 정(情) Sentiments of Autumn, 1971, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 41x31.8cm

이상욱

무제 Untitled, 1979, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 57x72.5cm (79x94cm)

하인두

만다라(曼多羅) Mandara, 1988, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162.3 x130.3cm

이남규

작품 Work, 1968, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 40x30cm

이봉상

추상 D Abstract D, 1966, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 129x96cm

류경채

계절(세파) Season (Vicissitudes), 1964, 합판에 유채 Oil on plywood, 125x64cm

강용운

무등(無等)의 맥(脈) Vein of Mudeungsa, 1983, 캔버스에 유채, 65x53cm [광주시립미술관 소장]

이남규

작품 Work, 1969, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 53x36cm

이봉상

미분화시대 이후 2 After the Age of Undifferentiation 2, 1968, 캔버스에 유채, 93x119.4cm

강용운

정기(精氣) Vital Force, 1987, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 53x45.5cm

이상욱

ȸȭ 79 Painting 79, 1979, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 62x77cm (frame 84.5x99cm)

이남규

작품 Work, 1969, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 59x43cm

류경채

향교마을 75-5 Hyanggyo Village 75-5, 1975, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 53x45.5cm

이남규

작품 Work, 1969, 종이에 유채 Oil on paper, 63x48cm

류경채

화사한 계절 The Bright Season, 1976, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162x130cm

이상욱

봄-B Spring-B, 1984, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 100x100cm (frame 102.5x102.5cm)

이남규

작품 Work, 1969, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 72x60cm

류경채

나무아미타불 77-3 Namo Amitabha 77-3, 1977, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162x130cm

이남규

작품 Work, 1970, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 115x80cm

류경채

날 81-5 Day 81-5, 1981, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162x130cm

이상욱

작품 85 Work 85, 1985, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 102x404cm

하인두

률(律) Rule, 1977, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162.2x130cm

이남규

작품 Work, 1975, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 130x90cm [대전시립미술관 소장]

류경채

날 85-6 Day 85-6, 1985, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 130x162cm

하인두

만다라(曼多羅) Mandara, 1984, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 116.5x91cm

이남규

작품 Work, 1977, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 77x53cm

류경채

염원 92-1 Wish 92-1, 1992, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 134x134cm

이상욱

작품 86 Work 86, 1986, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 130x130cm (frame 133x133cm)

하인두

만다라(曼多羅) Mandara, 1985, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 100X80cm

이남규

작품 Work, 1981, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 162x97cm [대전시립미술관 소장]

류경채

염원 93-3 Wish 93-3, 1993, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 161.5x133.8cm

하인두

생(生)의 원(源) Source of Life, 1988, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 116x73cm

이남규

작품 Work, 1991, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 160x130cm

이상욱

작품 86 Work 86, 1986, 캔버스에 유채 Oil on canvas, 34.5x46cm (frame 59x71cm)

이남규

성모영보 The Annunciation, 1989, 유리화(레드 케임) Stained glass (Lead Came), 직경 41cm

Press Release

전시주제

한국 추상화가 7인, 우리 미술의 뿌리를 찾다

한국 문화에 대한 국제 사회의 관심이 어느 때보다 뜨겁다. 대중문화 분야의 눈부신 성취에 이어 ‘K-아트’ 시대가 도래할 것이라는 기대도 크다. 서울이 세계 미술의 핫 플레이스로 부상하고 있다. 해외 유수의 갤러리들이 잇따라 서울에 분점을 냈다. 국내 최대 아트페어인 키아프서울과 런던 프리즈가 올 가을 첫 공동 개최를 앞두고 있다. 국제 미술계에서 한국미술이 새롭게 도약할 절호의 기회를 맞았다. 근자에 한국의 ‘단색화’가 세계적인 주목을 받고 있다. 단색화로 촉발된 한국미술의 관심을 지속적으로 이끌어가기 위해서는 더 다양한 작가와 작품을 내놓아야 한다. 한국 현대미술의 힘과 정신을 살피고, 우리의 정체성을 공고히 다지는 일이 과제다. 특히 국제 미술계에서 추상회화의 강세를 염두에 둘 때, 단색화 전후좌우로의 미술사 연구의 확산과 작품의 시장 유입이 시급하다.

학고재는 이번 전시에서 한국 추상화가 7인의 작품 세계를 조명한다. 1920년대 출생 작가를 중심으로 해방 제1세대 작가까지를 아우른다. 전후 서구로부터 유입된 추상회화의 거센 파고 속에서 한국적 양식을 이룩해낸 작가들이다. 전시 제목의 ‘에이도스(eidos)’는 아리스토텔레스 철학에서 존재사물에 내재하는 ‘본질’을 가리키는 말이다. 사상(事象)의 본질을 좇는 추상회화의 속성을 에이도스라는 개념에 빗댄 것이다.

동도서기(東道西器)의 예술, 한국 정신을 세계 보편의 형식에 담다

한국 추상회화의 다양한 얼굴을 되짚고, 그 미술사적 위상을 조명한다. 20세기 추상회화를 이끌었던 7인의 작고 작가, 1940년대부터 1990년대까지의 작품을 한자리에 모았다. 동시대 미술의 거대한 물결을 공유하면서, 서구 조형어법에 주체적으로 대응했던 한국미술의 유산이다. 전통과 현대, 동양과 서양, 지역 특수성과 세계 보편성… 이항대립의 인력과 척력을 헤쳐 나갔던 가열한 모색과 천착의 산물이다. 여기, 이 땅에서 펼쳤던 치열한 ‘자기화의 몸부림’이었다. 이 자생의 길은 21세기에 와서 단색화가 국제무대에서 시민권을 획득하는 기적을 낳았다. 한국의 추상회화는 서구 미술의 추상 계보로는 온전히 설명할 수 없다. ‘추상미술=형식주의(formalism)’의 단순한 도식에 결코 가둘 수 없다. 추상이라는 형식과 구조에다 모국주의(vernacularism)적 표현 내용과 정신, 시대 상황까지를 공시적 통시적으로 들춰보아야 한다.

이 전시는 한국 추상회화의 다양한 양식을 따라잡는다. 형태의 환원과 원시적 비전(이봉상), 순도 높은 시적 정취(류경채), 서체적 충동의 추상 표현(강용운), 서정적 액션의 분출(이상욱), 초현실주의적 신비주의(천병근), 전통 미감과 불교적 세계관의 현대적 구현(하인두), 우주의 질서와 생명의 빛(이남규). 그리하여 이 전시는 한국미술의 지평에 다음과 같은 의제를 던진다. 한국과 서구의 추상회화는 무엇이 같고, 무엇이 다른가.한국 추상회화의 가족유사성은 있는가, 있다면 그 조형적 혈맥의 요체는 무엇인가.한국 추상회화는 전통을 어떻게 양식의 자양분으로 삼았는가.동양과 서양 미학은 어떻게 만날 수 있는가.바로 추상회화의 동도서기(東道西器)를 묻는다. ‘나’와 ‘우리’를 주어로 한국 추상회화의 역사를 다시 써내는 일이다.

전시서문

한국 추상회화의 얼굴

김복기(아트인컬처 대표, 경기대 교수)

‘추상’이란 말을 듣고서 무서워해서는 안 된다. 본래 모든 미술은 추상적이다. – 허버트 리드

회화에 있어서 추상성의 문제란 미술표현의 기원에 상응된다. 본다는 일, 그린다는 일 자체가 이미 추상화를 수반하기 때문이다. – 이우환

회화의 추상성에 대하여

‘추상’은 일반적으로 식별할 수 있는 대상물을 그리지 않는 작품을 가리킨다. 여기서, 사전적 의미 이상을 짚고 싶다. 허버트 리드의 말을 풀이하면, 미술이란 본래 모두 추상적이며, 그 본질은 형태와 색이 조화를 이룬 배합에 있다는 사실이리라. 이우환의 지적은 좀 더 심오하다. 회화란 아무리 구체적인 대상을 그린다고 해도 그것은 어쩔 수 없이 ‘상상’과 결부될 수밖에 없다. 회화의 비밀은 본다는 일, 시각의 형이상학적 욕구에 상응하는 비대상성에 있다는 지적이다. 그렇다. ‘그리다(draw)’라는 단어는 ‘갈망하다(desire)’와 동의어다. 게르하르트 리히터가 회화를 무한히 상상을 불러일으키는 ‘가상(schein)’이라고 불렀던 것도 이런 맥락이겠다.

많은 사람이 ‘추상’이라는 말을 사용하고 있지만, 작가 중에는 이 말이 불러오는 오해를 생각해 자기 방식을 고안했던 사람도 있다. 추상미술의 선구자 칸딘스키는 ‘비구상’이라는 말을 즐겨 사용했고, 몬드리안은 자기 작품을 ‘신조형주의’라고 불렀다. 신조형주의란 네덜란드어로 ‘새로운 종류의 실체’다. 그 밖에도 ‘구체’, ‘순수’, ‘구성된’ 등과 같은 말을 사용하는 작가들도 있다. 또 추상과 동의어로 ‘비대상(non-objective)’, ‘비재현(non-presentation)’, ‘비구상(nonfiguration)’ 이라는 용어도 널리 사용된다.

그런데 모든 미술을 추상이라 부른다 해도, 또한 그것과 유사한 의미의 말을 사용한다 해도, 그 정의를 하나로 세우기란 불가능하다. 모든 미술이 본래는 추상적이라 한다면, 마찬가지로 모든 추상미술은 어떤 의미에서는 뭔가 특정 대상을 묘사하고 있기 때문이다. 추상회화 중에는 우리가 봤던 어떤 사물을 의도적으로 암시하는 것도 있으며, 또한 이런저런 의도 없이도 어딘가 친숙한 사물을 떠올리게 하는 것도 있다. 보는 사람에게 그 무엇도 떠올리지 않는 이미지를 만들어내는 것은 대단히 어렵다. 동그라미를 보면, 누구라도 거기에 얼굴 모양을 겹쳐보고 싶은 기분이 든다. 장방형을 단순히 둘로 나눈 수평선조차도 풍경처럼 보인다.

추상미술이 탄생한 지 100년이 훨씬 넘은 오늘날, 컨템퍼러리아트에서 추상미술의 위치를 생각해 보자. 추상미술이란 서구 모더니즘의 소산이다. 그러나 모더니즘의 급격한 퇴조에 이은 포스트모더니즘 미술의 확산으로, 이제 추상을 동시대미술의 한 분파로 분류하기에는 그 개념이나 예술적 실천의 폭과 깊이가 너무나 다양해졌다. 구상/추상, 지각/직관, 서사/상징, 내용/형식, 표현/개념 등과 같은 이항 대립의 틀이 허물어졌다. 어떤 이론가는 “추상은 ‘양식’이 아니라 작가의 ‘자세’를 가리키는 것에 불과하다”라고 설파한다. 그렇다면 작가마다 각각 다른 추상이 나온다 해도 하등 이상할 것이 없다.

오늘의 미술은 글로벌화가 급속하게 진행되어, 그동안 ‘유일신’처럼 군림했던 서양의 전통이 급격히 무너졌다. 바야흐로 미술은 ‘다신교’의 시대를 맞고 있다. 무수한 전통과 무수한 문제 제기가 이 지상에 넘쳐나고 있다. 특히 1990년대 이후 복합문화주의(multi-culturalism)의 성행 이래, ‘서구=중심’, ‘비서구=주변’의 오랜 위계가 무너지고 있다. 서유럽과 북미 중심의 미술패권이 지구촌 곳곳으로 분산되었다. 지역적인 것과 국제적인 것이 뒤섞이는 ‘주변의 중심화’ 현상이다. 추상미술도 그저 국제 공통어라고만 판단할 일이 아니다. 동양 추상이 다르고, 아시아 추상이 다르다.

바로 이런 상황에서, 한국적 모노크롬으로 불리던 일군의 한국 추상회화가 ‘단색화’라는 이름으로 국제 무대에서 시민권을 획득했다. 제2차 세계대전 이후 독립한 신생 국가에서 이 짧은 기간에 독자의 추상미술 양식을 만들어냈다. 이런 경우는 세계 어느 곳에도 없으리라. 단색화라는 명칭의 정합성을 떠나 미술사적 ‘대사건’이 아닐 수 없다. 어느 이론가는 거의 ‘기적’에 가까운 일이라 논평한 바 있다. 바로 여기, 단색화의 성공을 의식하면서 한국 추상회화의 역사를 되짚는다. 잊힌 작가를 다시 소환하고, 묻힌 작가를 새롭게 발굴해, 그들의 작품을 논의 테이블에 올려놓는다. 그 올바른 미술사적 위상(성과는 물론 한계까지)을 재조명한다. 한국 추상회화의 정체성, 그 지평을 넓히는 일이다.

이 특집과 전시에 소개하는 작가는 모두 7인이다. 이봉상(1916~1970), 류경채(1920~1995), 강용운(1921~2006), 이상욱(1923~1988), 천병근(1928~1987), 하인두(1930~1989), 이남규(1931~1993). 이 명단은 기본적으로 학고재갤러리의 전시 출품에 기초했기 때문에, 작가 선정의 양식적 잣대는 더 열려 있다고 할 수 있다. 그러나 선정 기준이 전혀 없는 것은 아니다. 명확한 게 있다. 일단 한국 추상회화의 선구자 김환기(1913~1974), 유영국(1916~2002), 그리고 남관(1911~1990)은 제외했다. 이들의 뒤를 잇는 1920년대와 1930년대 초반 출생의 작고 작가로 집중했다. (이봉상이 유일하게 1910년대생이지만, 추상 이력은 1960년대 중반부터다.) 이들은 일제강점 말기, 제2차 세계대전 와중에 미술공부를 시작해, 20대와 30대 초반의 청춘에 해방을 맞고 6.25전쟁을 겪었다. 전쟁 통에 미술학교 졸업장을 들지 못한 작가들도 있다. 하인두와 이남규는 ‘해방 제1세대’에 속하지만, 단색화 작가들과 다른 작품 경향에 주목해 선정했다.

이봉상과 류경채, 구상에서 추상으로

한국 추상작가들의 개별 작품은 한국 추상미술의 도정을 닮았다. 한국뿐만 아니라 개인 예술의 ‘개체’ 발생과 전개는 미술사의 ‘계통’ 발생과 전개를 닮았다. 어디 예술 뿐인가. 인간의 개체 발생은 우주의 계통 발생을 그대로 닮았다. 어머니(母)의 자궁 속 바다 양수(羊水)에서 지낸 10개월간의 기적이란, 우주의 원질(arche)인 물에서 태초의 생명 세포를 잉태했던 원시 바다(海)가 달려온 수십억 년의 시간을 압축한 것이 아닌가.

추상회화의 전개는 미술교과서에도 자주 나오는, 몬드리안이 사물의 본질에 다가섰던 나무의 추상화 과정으로 설명할 수 있다. 후기까지 일어난 몬드리안 작품 세계의 변화 양상이 바로 근대화의 도정 그 자체가 아니겠는가. (1)외계와의 소박한 관계로부터, (2)외계의 일부를 대상으로 포착하게 되고, (3)다시 그 대상을 구성 개념과 중첩해 나가다가, (4)구성 개념만의 전개도로 그림이 짜인다. 곧, 영역으로서의 외계는 이윽고 한정된 대상으로 도려 잡게 되고, 그리고 내적인 구성 개념과 겹치는 단계를 거쳐 끝내는 대상성의 소멸되듯, 내면적인 구성 개념이 전면화된다.

(3)은 한때 우리 화단에서 ‘반(半)추상’이라고 불렀던 양식에 해당한다. 근현대 한국 미술사의 많은 작가(특히 일제강점기에 미술을 배운 작가)는 (1)과 (3)의 과정을 거쳤다. 이봉상과 류경채는 이 과정을 거쳐 (4)에 이르렀다. 말하자면 생애 전반기를 구상 작업으로 보내고, 점차 반추상, 추상 과정을 밟은 경우다. 이 두 작가는 1957년에 결정된 창작미술협회의 창립 회원으로 가담했다. (이상욱도 1974년부터 1986년까지 이 협회에 가담했다.)

이봉상의 추상 이력은 대단히 짧다. 1965년, 작가의 나이 50줄에 들어서 작품이 변화했다. 이 시기는 작품 양식뿐만 아니라 신변의 변화도 따랐다. 1966년 그는 홍익대 교수를 그만두고, 1967년 구상전(具象展) 창립에 가담했으며, 1967년에는 신세계화랑에서 제3회 개인전을 열었다. 그리고 1970년에 세상을 떠났다. 그러니까 그의 본격적인 추상 이력은 5년에 불과하다. 그러나 마치 오랫동안 준비된 여정이듯 분명한 자기 양식을 보여주었다. 이 시기에 〈화석(化石) 이야기〉, 〈망상과 궤변〉, 〈미분화〉, 〈미분화시대〉, 〈우화〉, 〈태고(太古) 때 이야기〉 등의 작품을 발표했다. 추상 시대에 이봉상의 작품은, 오광수가 지적했듯이, 마티에르와 터치의 자유로운 구사에 의한 양식화에서 탈피해 전환의 계기를 모색한다. 층을 이룬 마티에르, 속도와 에너지를 내재한 터치는 사라지고, 대신 형태의 환원을 통한 원시적 비전을 형상화하고 있다. 밖으로 향하던 표현의 기세는 내면의 비전으로 이동함으로써 관념적인 색채감과 요설(饒舌)적인 형상을 정착시켰다.

이봉상은 추상 시대에 확실히 다른 양식을 보여주었다. 일단 색채와 형태를 한층 단순하게 요약한다. 청색과 회색, 보라색과 갈색을 연하게 칠한 화면은 차분히 가라앉아 쓸쓸한 우수(憂愁)의 정감까지 불러일으킨다. 화면에 크고 작은 여러 개의 방을 구성하고 그 방에 다시 작은 단위의 또 다른 방을 구성한다. 그것은 마치 식물 열매의 절단면이나 세포 같은 미시 세계를 떠올린다. 작가는 나이프로 문지르거나 가는 선들의 파동으로 방에서 꿈틀대는 생명의 떨림을 붙잡는다. 이봉상의 화면에 등장하는 추상 형태는 아직 구체적인 종(種)으로 분화되기 이전, 형태가 만들어지기 이전의 ‘잠재 형태’라고 해도 좋으리라. 풍경이 탄생하기 이전, 저 먼 태고의 원(原)풍경이랄까.

류경채는 제1회 국전(대한민국미술전람회의 약칭)에서 대통령상을 수상했던 미술계의 상징적인 인물이다. 초기에는 인물이나 동물을 자연 풍경과 병치하되, 형상의 데포름으로 재현적 사실주의의 고루함을 훌쩍 뛰어넘는 신선한 작품을 발표했다. 이어서 1960년대부터 생명력 넘치는 색채, 붓과 나이프의 흔적으로 추상화에 진입해, 1970년대에는 충만과 공허가 공존하는 모노톤의 서정적 화면으로 치달았다. 또 1980년대부터 만년까지는 원이나 사각, 마름모, 십자가 등 단순 명쾌한 기하학적 추상의 세계가 이어졌다.

추상작품 시기에도 류경채의 작품 제목은 여전히 자연의 정취를 반영하는 〈봄〉, 〈여일(麗日)〉, 〈비원의 낮〉, 〈경칩〉, 〈하지(夏至)〉, 〈중복(中伏)〉, 〈칠석(七夕)〉, 〈입추(立秋)〉, 〈훈풍〉, 〈단오(端午)〉, 〈초파일〉, 〈상락(霜落)〉, 〈경칩〉, 〈계절〉, 〈날(日)〉 등이 등장한다. 구체적인 자연의 이미지에서 출발해 계절이나 날씨, 공기, 바람 등의 정감을 내면의 기억, 추억, 회상의 회로로 이어간 순도 높은 서정성이야말로 류경채 예술의 핵심이다. 말년에 그의 화면은 절대적 추상에 다다랐지만, 그 색면에는 언제나 자연으로 통하는 미세한 떨림의 숨구멍(색으로 덮어서 남긴 얼룩)이 등장한다. 서양의 색면추상(color field painting)과는 성격이 다르다. 차가운 기하학적 구성에서도 뜨거운 정감이 늘 살아있다.

여기서, 류경채가 제도권의 아성이었던 국전의 핵심 인물이었다는 사실을 상기하자. 한국의 추상미술은 특히 1960년대에 이르러 새로운 시대 흐름을 타고 구상미술과 뜨거운 한판 대결을 펼쳤다. 승부는 추상의 승리로 끝났다. 1969년 국전 서양화부에 구상과 비구상을 분리 심사하는 개혁을 단행한 데 이어, 1974년에는 동양화, 조각 부문에도 ‘조형적 추상적’ 부문을 신설했다. 추상과 구상이라는 단어는 양식 개념을 넘어 공모전, 교육, 시장, 작가적 생존 등 미술제도와 환경과도 불가분의 관계를 맺고 있다. 국전 밖에서 박서보로 대표되는 젊은 앵포르멜 작가들의 도전이 이어지고, 어느덧 기성 작가들조차 추상을 시대 변혁의 상징으로 여기게 된 것이다. 변혁의 격랑에 일시적으로 빠져들었다가 다시 구상으로 되돌아온 작가(이종무, 박고석, 장욱진 등)가 많다. 전전(戰前) 세대가 급변하는 전후 동시대미술에 어떻게 대응했는가, 그 지속과 변혁의 문제는 추상이라는 문맥에서도 대단히 중요한 쟁점이다. 결국은 전후 세대와 어떤 다른 양식의 추상으로 구현되었는가도 중요한 미술사적 질문이다.

이상욱과 강용운의 추상표현, 천병근의 신비주의

이상욱은 북한에 고향을 둔 실향민이다. 그는 1956년에 출범했던 신조형파에 1958년부터 가담했다. 비교적 이른 나이에 전위적 의식의 개안을 보여주었다. 신조형파는 화가뿐만 아니라 건축가, 디자이너들이 포함된 단체로, 독일의 바우하우스처럼 예술의 생활화, 종합화를 추구했다. 1960년대부터 이상욱의 작품은 두 가지 유형의 추상작품을 병행했다. 하나는 커다란 원형 또는 사각 형태에 극히 요약된 띠나 점으로 구성된 추상이고, 또 하나는 일정하게 토막 난 굵은 붓 자국으로 구성한 추상이다. 전자는 응결된 형태로 ‘환원’한 지적인 구성에 가깝고, 후자는 해체된 형태로 ‘확산’한 서정적 액션이 돋보인다. 서로 성격이 다른 추상 양식 같지만, 그 분위기는 어딘가 통한다. 완만한 외곽선의 원형은 조선백자의 푸근하고 꽉 찬 정감을 자아내는 가면(작가 자신의 말에 의하면, 삼라만상은 결국 한군데로 돌아간다는 주자학적인 만상귀일(萬象歸一) 사상에 심취했다고 한다), 치졸한 듯한 굵은 붓 자국은 한국의 시골집 흙벽의 마티에르를 떠올리게 한다.

이상욱은 1980년대에 들어서 일필휘지로 초서를 써내려가듯 서체적 충동을 분출하는 추상으로 이행했다. 운필의 속도와 리듬, 선명한 필선의 호흡, 맑고 투명한 수성의 감각, 여백의 여운…. 한눈에 서양의 추상표현주의 회화가 떠오르지만, 그렇게 간단하게 치부할 일은 아니다. “생명의 약동… 무상무념의 선경(仙境)에서나 나올 법한 적요한 신기(神氣)와 섬광 같은 번뜩임”(김인환), “서체적 충동은 오랜 문방(文房) 문화의 전통… 추사 김정희의 탈속의 서체에 매료”(오광수)라는 시각으로 보면, 이상욱의 서체 회화는 실로 동도서기(東道西器)의 예술적 실천이라 할 수 있겠다.

강용운과 천병근은 어떤 의미로든 과소평가된 작가다. 두 사람 모두 조선일보사 주최의 재야(在野)미술전 〈현대작가초대미술전〉에 픽업되어(앞의 이상욱도 이 전시 초대 이력을 가지고 있다) 주목을 받았다. 그러나 중앙 화단과 거리를 두면서 작가적 위상은 묻혀있었다. 조선일보사가 1957년부터 1969년까지 13회에 걸쳐 개최한 〈현대작가초대미술전〉은 구상미술이 대세였던 국전의 아성에 대항했다. 이 시기의 제도/재야의 구도는 구상/추상, 기성 세대/신진 세대의 대결 양상으로도 이어져, 1960년대 화단의 질서 재편에 기여했다.

강용운은 일본에서 비구상화가로 이름을 떨쳤던 가와구치 기가이(川口軌外)의 영향을 받아 1940년대부터 일찍이 표현적 야수파적 작품을 발표했다. 대단히 전위적인 조형 의식을 선취했던 화가였다. 또 앵포르멜 미학이 한국 미술계를 휩쓸었던 시기가 1950년대 후반이었음에 반해, 강용운은 그 이전에 이미 〈축하〉(1950) 같은 액션페인팅의 추상표현주의 작품을 발표했다. 중앙 화단과는 별개로 광주에서 이룩한 강용운의 추상 실험은 정당한 미술사적 평가가 요청된다. 1950년대에 앵포르멜 양식을 확립했던 그는 1958년부터 1969년까지 〈현대작가초대미술전〉에 꾸준히 작품을 출품했다. 특히 1960년대의 작품은 장판지를 동원하거나 물감을 흘리거나 뿌리고, 때로는 화면을 불로 그을리는 다양한 재료 실험을 펼쳐나갔다. 모노톤의 속도감 있는 서체적 추상은 시공을 뛰어넘는 강력한 에너지를 발산하고 있다. 1970년대에 들어서는 그간의 분출했던 격정이 다소 누그러진 듯 보다 서정적인 세계로 이행했다. 물감을 묽게 구사해 담백한 수성에 가까운 화면을 조성했다. 서구의 유성과 다른 수묵 같은 감성으로 우리 내면 깊숙이 잠재하는 향토적 서정성을 풀어냈다. 〈승화〉, 〈무등의 맥〉, 〈대화〉, 〈인(人)〉 등의 작품은 사람이나 산 등 자연 대상의 흔적이 넌지시 드러나는 ‘구상 충동’을 보여주었다.

1960년 강용운은 남도 구상회화의 선구자인 오지호와 ‘구상-비구상 미술론’ 지상 논쟁을 펼쳤다. 한국 인상파적 자연주의의 지존인 오지호의 아성에 맞서 1950년대 추상미술의 기수 강용운이 펼쳐냈던 현대미술론은 한국 미술계의 ‘구상-추상’ 논쟁의 축소판이라고 치부하기에는 그 수준이 대단히 높다.

천병근은 한국 미술에서는 희귀한 유전인자라 할 초현실주의 양식을 실천한 화가다. 추상의 문맥에서 주목할 그의 작품은 1950년대 후반에 제작한 일련의 비구상이다. 그의 추상작품은 한국 모던아트의 혈맥에서 대단히 특이한 양식으로 주목을 받았다. 미술평론가 방근택은 천병근의 작품을 “독특한 자동기술(Automatism)에 연유한 문서적(文書的) 초현실주의” 라고 평가했다. 천승복 역시 “초현실적인 자동기술을 서예적 장치로 표현한다” 라고 했다. 자동기술이란 무엇인가. 이성의 어떠한 지배로부터도 또한 도덕적, 미적인 어떠한 고려에서도 자유로운 정신 상태를 창조의 원점으로 삼는, 그러한 기능의 표현 행위를 자동기술이라 부른다. 방근택은 천병근의 작품 중에서 대담한 붓 터치만으로 자족하는 추상을 문서적(서체적) 초현실주의로 지목한 것으로 보인다.

천병근의 초현실주의는 꿈과 현실이 교차한다. 현실 속 초현실의 언어다. 그 수사는 필연적으로 상징(symbol)의 방법론을 끌어들일 수밖에 없다. 그의 작품에는 상징의 언어가 시어(詩語)처럼 작품의 구성 인자로 화면을 떠돌고 있다. 십자가, 만(卍), 해, 초승달, 눈, 새, 물고기 같은 이미지의 파편들…. 현실의 대상을 근거로 하면서도 무한히 그 시각적 사상(事象)을 초극하는 세계를 좇고 있다. 그러나 천병근의 추상은 일시적이었다. 그는 1970년대 이후 구상과 추상의 혼융, 순수 추상에의 의지를 동시에 보여주고 있다. 오히려 향토적, 민속적 주제가 더 강조되고 있는 양상이다. 구상과 추상, 현실과 상상, 서사와 상징 등의 대립적인 주제와 형식이 종합의 단계를 밟고 있다. 그 종합은 경험이나 대상의 세계를 다의적, 다층적으로 표현하는 일이다. 이 시기에도 여전히 상징 수법이 유효하게 작동한다. 그에게 상징이란 회화의 방법론이자 세계관의 본질로 이어져 있다. 1980년대에 들어서 천병근은 〈신라 토기가 있는 정물〉, 〈수원성이 보이는 정물〉, 〈여인과 호랑이〉, 〈불(佛)〉, 〈심청전〉, 〈매화와 파랑새〉 등 형상의 외곽을 선묘로 장식하고 그 선묘로 이미지를 중첩하는 구성 방식을 취하고 있다. 〈심청전〉처럼 한국의 고전을 주제로 삼으면서 그는 결국 서사 방식의 구상작품으로 자신의 예술을 마감했다.

하인두의 불교, 이남규의 가톨릭, 그 종교적 질서

하인두와 이남규는 해방 이후 미술대학을 졸업했다. 그러나 이들에게도 여전히 일제강점의 ‘이중 언어’는 남아 있다. 해방 이후에도 이들은 일본어로 동시대미술을 수용했다. 하인두는 김창열, 박서보와 함께 앵포르멜 운동을 이끌었다. 1957년 현대미술가협회의 창립을 주도했던 전후 세대의 중심 인물이다. 하인두의 예술세계는 앵포르멜 시기를 거쳐 기하학적 추상으로 일시 경도되었다. 이 기하학적 추상의 색면에서 자기화의 단서를 찾아 1970년대부터 양식화의 과정을 밟는다. 그의 작품 세계는 제목에 함축되어 있다. 1970년대에 〈회(廻)〉, 〈윤(輪)〉으로 시작해 〈밀문(密門)〉, 〈만다라(曼多羅)〉, 〈묘계환중(妙契環中)〉, 〈불(佛)〉, 〈보살〉로 이어져, 1980년대에는 〈혼불 - 그 빛의 회오리〉, 〈생명의 원(源)〉으로 이어졌다. 불교의 법어(法語)를 인용하기도 했고, 무속적인 한국 문화의 원형을 상징하기도 했다. 그리하여 그의 회화는 “우리 미술의 전통적인 범자연을 향한 귀의의 정신을 오늘의 삶이 갖는 숭고함, 외경, 생명의 비의(秘儀)와 이어주는 가교를 마련했다.”

1970년대 중반 이후 그의 작품은 유동적인 파상선(破狀線)과 확산적인 기호 형상, 특히 만다라의 도상으로 불교 정신을 구현하는 화면으로 치달았다. 특히 불화, 단청, 민화, 무속화 등의 조형적 정신성을 자유롭게 원용해, 자신의 작품에 ‘우리 것의 뿌리’를 내리려 했다. 하인두의 작품에는 ‘크고 둥글고 하나’를 시사하는 대원일(大圓一), 민족 색상인 오방색(오정색, 오간색), 코스모 컬러리즘(cosmo-colorism), 중심이 강한 대칭 구도, 신비한 구성, 선염 혹은 마블링(marbling) 기법, 불화 또는 교회 스테인드글라스 등의 조형 문법이 녹아들어 있다.

이남규의 예술은 구도(求道)의 길이다. 가톨릭 신자로 한국을 대표하는 종교화가로 입지를 굳혔다. 그는 서울대 재학 시절 장욱진의 영향을 받았다. 초기의 구상에서는 간결한 소재나 중심이 강한 구도 등에서 스승의 양식이 엿보인다. 그러나 그는 자기 양식을 이룩했고, 그 예술관을 이렇게 분명히 표명했다. “예술을 위한 예술은 이미 낡은 표어라 생각한다. 그림을 그린다는 목표가 자기 본연의 모습을 찾는 참인간의 수도라 본다. 절간의 묵묵한 수도사와 같이 언제나 그림은 그 여정이며, 목적은 마치 그림이 말하고 있듯이 달관한 작가의 수련에 있다고 생각한다.”

따라서 이남규의 예술지표는 자신의 종교적 신념을 내재화하는 질서로 향해 있다. 이남규가 말하는 질서는 회화의 귀착 조건인 평면을 인정하는 상태에서의 색채와 형태라는 제한된 질서가 아니라, 근원적 질서다. 생명, 자연, 우주 속에 그것이 있게 하는 질서, 즉 너무 거대하거나 너무 미세해서 사람의 눈에 보이지는 않지만, 그 속에서 만물이 살아가는 세계의 근원을 화면 속에 담고자 하는 의도를 지닌다. 따라서 이남규의 추상작품에 드러나는 단자(monad)는 그것이 사각형이든 점이든 선이든 종교적 빛으로 귀결된다. 그에게 빛은 생명의 다른 이름이리라.

하인두의 불교, 이남규의 가톨릭. 추상미술은 일찍이 종교와 불가분의 관계에서 출발했다. 20세기 추상화가의 선구자 몬드리안, 칸딘스키, 말레비치는 신지학(神智學)에 큰 영향을 받았다. 그리스도교, 불교, 진화론, 윤회설 등을 끌어들였던 신지학은 신비적 직감으로 혼탁한 육체적, 물리적 세계를 넘어서 우주의 본질, 자연의 오묘, 신의 계시를 받아들인다. 단순히 눈에 보일 뿐인 세계를 부정하고, 그 근저의 본질적인 것에 육박하려고 했다. 그것은 장대한 우주론적 신비 사상이다. 특히 러시아의 말레비치는 ‘예술에 있어서 대상성의 완전한 무화(無化)’에 도달하려 했는데, 그의 흰색은 ‘무(無)’에서 봤던 신지학적 빛이었다. 절대주의(suprematism) 혹은 지고주의라 불리는 말레비치의 추상은 단순히 조형상의 문제만은 아니었다. 말레비치는 자신의 작품을 두고 이렇게 말했다. “나는 저 검은 사각형에서 신의 얼굴을 본다.”

‘한국적 추상’은 있다?

한국 추상회화의 얼굴. 그 다양성 속에서 어떤 공통분모를 찾을 수 있을까. 그 가족 유사성은 무엇보다 ‘내용주의’에 있다. 양식적으로 추상이라고 해도, ‘추상미술=형식주의(formalism)’의 도식으로는 결코 가둘 수 없다. 이 전시에서 논하는 작가들은 작품에서 주제를 도외시하지 않는다. 작품의 형식과 구조와 함께 그 표현 정신을 대단히 중시한다. 굳이 말하자면 ‘내용이 있는 추상’이다.

그렇다면, 이들의 내용주의 혹은 정신주의의 원천은 어디에 있을까. 여기서 유근준이 제시했던 ‘자연주의’를 끌어들인다. 그는 이렇게 정리했다. 자연주의 추상은 첫째, 일상의 외적 자연 또는 자연환경의 기초적 구성 요소로서의 외적 리얼리티가 추상적 표현의 구체적 출발점으로 전제되어 있고, 이런 외적 리얼리티를 각자의 개성적 시방식에 따른 조형의 패턴으로 받아들여 화면상에 단순화하여 가는 감각적인 변형이다. 둘째, 순화되고 고양된 작가의 내적 필연성을 동양적 시방식에 따라 개성적 패턴으로 받아들여 화면에 실현하는 직관적 표출이다. 이러한 양식은 특히 전전 세대의 대다수 추상에서 드러난다. 그 대표적인 화가로 전자는 유영국, 후자는 김환기를 꼽을 수 있다. 여기에는 김환기와 부르짖었던 ‘민족의 노래’처럼 동양적 또는 한국적 모색의 정신이 깔려있다. 물론 지역성에서 국제적 보편성을 획득하고, 동시대와의 상응 관계에서 자기 정체성을 세우는 문제는 작가 저마다의 예술적 역량에 달려있다.

한국의 추상표현주의적 작품 역시 서양의 그것과는 또 다른 눈으로 봐야 한다. 서양의 이론가들이 주목했듯이, 이미 추상표현주의의 전성기에 동아시아 출신의 아시아계 미국인들은 동양 전통미술의 기법과 사상을 작품에 끌어들여 독자적인 추상 양식을 펼친 바 있다. 그 독자성은 추상표현주의의 형식적 특징을 드러내면서도 전통미술의 방법을 구사하는, 동양과 서양 미학의 융합에 있었다. 특히 작품에 내재된 기(氣), 서체적 충동, 색채, 여백 등에서 서양의 회화관과는 다른 조형적 차이를 드러내고 있다. 이것이 바로 동도서기의 예술이 아닌가.

한국의 추상회화는 서양 미술의 추상 계보로는 이루 다 설명할 수 없다. 한때 동시대추상의 영향을 받았다고 해도, 많은 작가는 자기화의 길을 걸었다. 추상회화에서 우리는 한국 미술의 치열한 자생의 몸부림을 확인할 수 있다. 이 몸부림의 기적이 단색화 아닌가. 문제는 단색화도 마찬가지지만, 더 체계적이고 미시적인 작품 분석이 뒤따라야 한다. 거대 담론에 작가를 지나치게 옭아매기보다는 창작이라는 뜨거운 무대, 그 우주를 파헤치는 비평 작업이 절실하다. 작가를 주어로 쓰는 작품 분석, 그 분석으로 저마다의 피와 살을 재구축해야 한다. 그냥 추상미술이 아니라 작가마다 더 적합한 형용사가 붙는 추상미술 말이다. 이것이 바로 한국 미술의 다양성을 담보하는 일이다.

20세기 추상미술은 클레멘트 그린버그의 형식주의 미술론으로 마지막 길을 달렸다. 그린버그는 칸트의 비판철학을 자기식으로 도입해 회화를 투명하고 명증한 형식, 바로 순수한 평면성의 조건으로 환원하려 했다. 이데올로기나 서술성은 물론이고 우연성과 불투명성까지 배격하는, 철저한 개념의 형식화를 전면화해야 한다고 주장했다. 이러한 경향은 결국 자아 형식의 막다른 골목이었던 미니멀리즘으로 이어졌다. 그렇다면 그린버그의 형식주의에 상응하는 추상은 한국 미술에 어떻게 적용할 수 있을까. 그것은 기하학적 추상, 혹은 1970년대의 한국 모노크롬(오늘날 ‘단색화’라 부르는)에 와서야 가능한 이야기이다. 이 문제는 또 다른 논의 마당이 필요하다.전시제목‘에이도스(eidos)’를 찾아서: 한국 추상화가 7인

전시기간2022.01.07(금) - 2022.02.06(일)

참여작가 이봉상, 류경채, 강용운, 이상욱, 천병근, 하인두, 이남규

관람시간10:00am - 06:00pm

휴관일매주 월요일

장르회화

관람료무료

장소갤러리 학고재 Gallery Hakgojae (서울 종로구 삼청로 50 (소격동, 학고재) 학고재 본관)

기획김복기(아트인컬처 대표, 경기대 교수)

연락처02-720-1524

Artists in This Show

1916년 서울출생

1920년 황해도 해주출생

1921년 출생

1923년 출생

1927년 출생

1930년 경남 창녕출생

1932년 대전광역시 유성출생

갤러리 학고재(Gallery Hakgojae) Shows on Mu:um

Current Shows