본문

-

채온

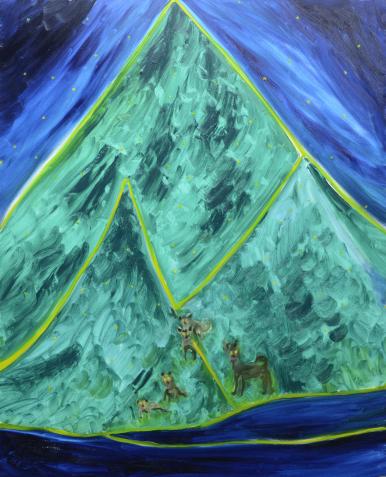

생각, 2018, Oil on canvas, 227.3 x 181.8 cm

채온

빛나는 밤, 2018, Oil on canvas, 162.0x130.3cm

채온

기다리는 자동차, 2018, Oil on canvas, 97.0x145.5cm

Press Release

채온, 그림을 그리다

정은영 (미술사학/미술비평, 한국교원대학교 교수)

화가 채온은 오롯이 그림을 그린다. 채온의 세계에는 오직 ‘그린다’는 원초적인 행위와 그로 인해 출현하는 ‘그림’이라는 신기한 대상만이 있다. 찰나처럼 나타났다 사라지지만 우리의 몸 어딘가에 깊게 각인되는 순간들. 채온은 사라지는 것들의 나타남을, 혹은 나타나는 것들의 사라짐을 그린다.

오랜 세월동안 인간은 나타났다 사라지는 것에 영속적인 실체를 부여하기 위해 ‘존재’라는 이름을 붙이고 그 ‘의미’를 사유해왔다. 하지만 여전히 우리는 존재하는 것이 의미하는 바를 알지 못한다. 존재는 언어가 담아내지 못하는 무엇이며, 사유가 실패하는 바로 그 지점에서야 비로소 출현하는 것이기에, 오히려 언어를 거부하고 사유를 빗겨가는 ‘비(非)의미’에 가까운 것처럼 보인다. 라캉의 말처럼 ‘나는 존재하지 않는 곳에서 생각하고, 생각하지 않는 곳에서 존재한다.’

언어나 사고의 망을 통해 걸러진 부차적인 의미를 내려놓으면, ‘존재의 의미’라는 추상적인 자리는 금새 ‘존재하는 것들이 내뿜는 힘과 강도(强度)’로 채워진다. 채온은 언어나 사유가 좌절되는 바로 그 지점에서 몸과 신경감각이 순간적으로 감지하는 존재의 진동을 그린다. 의식적인 언어가 밀려난 자리에 전(前)의식적인 형상들이 야수처럼 포진하고 있는 그의 그림은 아득하지만 생생하고 모호하지만 선명하다.

벌거벗은 그림

채온의 그림은 무언가 벌거벗겨진 느낌을 준다. 그것이 뾰족한 산등성이에서 짖어대는 개떼이건, 아메바의 위족(僞足)처럼 꿈틀대는 검은 밤의 불빛이건, 울트라마린의 하늘과 땅에 흩날리는 하얀 눈발이건, 해질녁 황혼의 부산함이 적막한 저녁으로 넘어가는 전이의 시간이건, 채온의 그림에 그려진 것은 ‘몸’이기 때문이다. 그의 그림이 주는 무언가 벌거벗겨진 느낌은 바로 그 몸에 기인한다.

경련하는 몸, 사로잡힌 몸, 웅크린 몸, 도사리는 몸, 환희하는 몸, 매혹된 몸, 응시하는 몸, 꿈틀대는 몸. 그의 그림이 주는 벌거벗겨진 느낌은 그림에 담긴 몸이 일종의 노출된 상태로 드러나서인데, 이는 물론 누드화의 몸이나 노출과는 전혀 다른 것이다. 고전적인 누드화에 그려진 몸은 아름다운 신체라는 보이지 않는 의상을 걸치고 있어서 벗었다기보다는 차라리 입고 있다. 인공적인 옷을 걸치고 있는 건 적나라하게 벗은 육체가 문화적 코드에 따라 조합되는 포르노그래피에서도 마찬가지이다. 누드화와 포르노그래피는 각각 인간 신체를 심미적으로 이상화하거나 그와는 정반대 방식으로 코드화했을 때 가능한 것이다. 이와 달리 채온의 그림에 그려진 몸은 미화되거나 코드화된 인간의 신체라기보다는 오히려 세계의 다양한 몸들이 공유하는 신체, 혹은 여러 몸들 사이에 존재하며 감응하는 신체, 나아가 그것들을 연결하는 신경조직망을 지닌 신체에 가깝다. 메를로-퐁티의 표현을 빌리자면, 세계의 ‘살(chair)’이라 부를 수 있는 것 말이다.

채온의 그림이 주는 벌거벗겨진 느낌은 그림 자체의 벌거벗음에서 온다. 회화가 입고 있던 예술적인 격식의 옷을 벗은 것이다. 회화가 벗겨지고 그림이 나타났다고 할까. 그림에 그려진 몸이 적나라하게 노출되어 있는 상태를 넘어 그림 자체가 적나라하게 벌거벗은 몸으로 드러나 있는 것이다. 회화의 의상을 벗고 감각의 덩어리를 드러낸 그림. 채온의 그림이 벌거벗은 그림이라는 건 이런 뜻이다.

우연, 내던져짐

최근 몇 년 동안 제작된 채온의 그림은 초기 작업에 비해 그 규모가 상당히 커졌다. 엽서 크기의 작은 드로잉부터 너비가 70~80cm 정도인 아담한 그림까지 다소 작은 화면 속에서 그림의 밀도를 높였던 그의 초기 작업을 생각한다면, 그 폭이 2미터가 훌쩍 넘는 거대한 캔버스에 맞서 원초적인 그리기의 힘과 강도를 유지해야 하는 근래의 작업은 그에게 적지 않은 도전이었을 것이다. 하지만 거대해진 화면은 그 자체로 다양한 힘이 작용하는 하나의 장(場)이 되어 신체의 물질적인 조건이 존재의 우연적인 상황을 대면하며 부대끼는 ‘살’의 공간이 된 듯하다. 규모와 함께 강도 역시 증폭된 것이다.

채온의 그림은 존재의 우연적인 상황, 즉 존재하는 것들의 ‘내던져진 상태’를 드러낸다. 존재하는 것들은 있음의 상태 속으로 내던져진다. 존재하는 것들은 있음이라는 최초의 시작이 개시된 후 사라짐이라는 최후의 순간이 오기까지 철저하게 비결정적인 상황에 내던져진다. 어떤 이들은 이를 우연이라 부르고 또 어떤 이들은 이를 운명이라 칭한다.

이 내던져짐의 상태는, 모든 존재의 실제적인 상황임에도 불구하고, 상징적인 언어나 상상적인 이미지에 쉽게 포착되지 않는 실재계와 같아 단지 순간적으로 마주칠 수 있을 뿐이어서, 라캉은 이 ‘실재와의 조우’를 지칭하기 위해 tuché라는 신조어를 고안해냈다. ‘투케’로도 ‘투셰’로도 읽을 수 있는 이것은 목소리에 담겨 발화되었을 때, 말하자면 몸과 살을 부여받았을 때, 비로소 문자의 고정성을 벗어나 안으로 접힌 뜻을 밖으로 펼쳐낸다. 투케 혹은 투셰는 ‘우연이나 운명’을 뜻하는 희랍어 ‘티케(tyché)’와 ‘얼룩이나 흔적’을 의미하는 프랑스어 ‘타슈(tache)’ 그리고 ‘만져진, 사로잡힌, 실성한’ 상태를 내포하는 ‘투셰(touché)’ 등 우리로서는 낯선 이국적인 기표들 위를 미끌어지며 환유적인 연상과 기이한 결합을 통해 얽힌 뜻의 고리를 풀어낸다.

채온의 그림은 ‘우연히’ ‘만져진’ ‘흔적’이다. 그의 얼룩과 흔적은 만들어졌다기보다는 만져졌다고 해야 할 어떤 것이 있는데, 이는 실재와의 조우가 결코 주체의 의지에 따르는 것이 아니라, 마치 우연처럼 화가의 몸이 세계의 몸을 스치듯 만나는 ‘접촉’이기 때문일 것이다. 문지르고 더듬고 지우고 되살리는 그의 ‘만지는’ 행위들이 우리로 하여금 우연한 흔적 속에서 존재의 ‘내던져진 상태’를 만나게 하는 것도 이 때문이다. 그렇다고 해서 채온의 그림이 내던져진 상태에 대한 감정을 재현하거나 전달한다고 할 수는 없다. 그의 그림은 오히려 ‘내던져지는 것’ 자체의 감각과 지각 차원의 감응을 드러낸다. 따라서 감정을 표현했다기보다는 감각을 물질화했다고 하는 편이 더 적절하겠다.

채온의 그림은 세계의 살과 동일한 질로 이루어진 몸을 펼쳐낼 뿐이다. 격렬하게 도사리고 있는 몸들은 물론, 검푸른 심연에서 사라질 듯 부유하는 부드러운 몸들까지, 그것들은 세계의 살과 뒤섞이지만 결코 사라지지 않고 빛을 발하는 몸으로 존재한다. 존재하는 것들은 빛난다. 내던져진 존재들이야말로 빛을 발한다. 경련하며 웅크린 몸, 사로잡혀 매혹된 몸, 환희하며 꿈틀대는 몸. 뒤엉켜 빛나는 그의 그림처럼 ‘세상의 모든 것’은 내던져진 존재들이어서 발산하고 진동한다.전시제목PLEASE GIVE ME THE POWER

전시기간2018.09.07(금) - 2018.09.29(토)

참여작가 채온

관람시간10:00am - 06:00pm

휴관일일,공휴일 휴관

장르회화

관람료무료

장소표갤러리 PYO GALLERY (서울 용산구 소월로 314 (이태원동) )

연락처02-543-7337

Artists in This Show

1985년 출생

표갤러리(PYO GALLERY) Shows on Mu:um

Current Shows