본문

-

김영진

1978-2, 1978(촬영), 1980년경(12채널편집), 12채널 비디오, 컬러, 무음

구본웅

친구의 초상, 1935, 캔버스에 유채, 62x50cm

김옥선

방안의 여인-자개장 앞에선 동숙, 2000, 디지털크로모제닉 프린트, 120x150cm

김영진

개, 2008, 캔버스에 아크릴릭, 227.1x181.8cm

김영진

트리, 2013, 디지털 크로모제닉 컬러프린트, 폴리스틸렌

한운성

박제된 울산바위, 1993, 캔버스에 목탄, 아크릴릭, 유채, 227x162x(3)cm

슬기와 민

1997학년도 대학수학능력시험 수리 영역, 2014, 나무에 우레탄 도장과 잉크

정복수

생명의 초상, 1985, 하드보드지에 연필, 107.5x156.5cm

김범

무제(뉴스), 2002, 싱글채널 DVD, 나무테이블 및 모니터, 부속품, 107x122x80cm

천경자

미인도, 1977, 화선지에 채색, 29x26cm

Press Release

(전시주제) 왜 ‘균열’인가

우리는 미술작품에게 무엇을 원하는가? 소위 ‘명작’이 선사하는 깊은 감동인가? 아니면 세파에 지친 영혼을 달래주는 치유? 국립현대미술관의 한국 근·현대미술 소장품 특별전인 <균열>의 중심에는 이 질문이 자리 잡고 있다.

‘균열’은 공고하게 구축된 권위와 강요된 질서에 끊임없이 도전했던 근·현대미술 작가들이 은밀히 혹은 공공연히 추구했던 핵심적인 가치 중 하나였다. 비록 장르, 매체, 기법, 미학적 목표, 심지어 세대조차 서로 달랐지만, 이들이 만들어낸 작품들은 공통적으로 관객들의 고정관념을 흔들어 그 견고한 토대에 균열을 낸다. 그리고 그 갈라진 틈새를 통해 들여다본 세계는 더 이상 익숙했던 그 세계가 아니다.

굳게 지켜온 세계에 금이 가고 친숙했던 것들이 낯설어지는 경험이 항상 유쾌한 것만은 아니다. 아니 차라리 성가시고 어색하고 심지어 불편하기까지 한 경험에 가까울 것이다. 행여 가슴 벅찬 감동이나 지친 심신을 다독여주는 위로를 기대했다면, 전시실을 나서는 관객에게 흔히 실망과 짜증이 따라온다.

그렇다면 처음의 질문을 조금 바꿔보자. 미술작품은 우리에게 무엇을 원하는가? 그런 불편함을 통해 미술작품은 우리에게 무슨 말을 하고자 하는가? 아쉽게도 이 질문에 대한 답은 그리 간단하지도 명확하지도 않다. 화두를 던진 작가들에게조차 답안이 준비되어 있을지 의심스럽다. 어쩌면 자신들부터 그 혹독한 시험을 치르고 있는 입장인지도 모른다.

이번 전시는 잠정적으로 ‘균열’을 가능한 답의 하나로 제안하고자 한다. 잠시 미술에 대한 핑크빛 기대를 접어두고, 전시된 한국 근·현대미술 작품들이 우리에게 ‘균열’을 내기 위해 만들어졌고, 우리 역시 ‘균열’의 기대를 품고 미술관에 왔다고 가정해 보자. 시선을 돌리면 풍경도 달라지기 마련이다. 이제 실제 전시된 작품들 속에 숨은 균열을 찾아보자. 그 균열은 어떤 형태로 어떤 방향으로 나 있는가? 그리고 그 균열된 틈으로 바라본 세상은 여전히 같은가?

1. 몸의 ‘균열’

플라톤 이래의 서구 철학은 전통적으로 정신과 육체를 나누고 그 둘의 불평등한 관계를 전제한다. 즉 ‘형이상학’의 이름으로 구체적인 신체보다 한 차원 높은 자리에 이성을 슬그머니 가져다 놓는다. 이런 위계적인 차이는 결국에는 신과 인간, 왕과 백성, 귀족과 평민, 남성과 여성 등의 불평등한 사회 구조를 정당화하는 근거가 되었다. 말하자면, “우리가 얼핏 비슷해 보이긴 하지. 그러나 알고 보면 매우 다르거든” 식의 이야기다.

그러나 제1,2차 세계대전을 경험한 후에도 이성이 주도하는 유토피아의 환상을 유지하기는 쉽지 않았다. 20세기 중반 이후의 현대미술에서 몸에 대한 관심이 첨예해진 것도 이런 회의와 비판에서 비롯되었다. 미술가들도 그 위계질서의 아성에 몸을 부딪쳐 균열을 만들어 갔다. 일단 견고한 토대에 금이 가고 그 균열을 통해서 바라본 몸은 더 이상 예전의 그것이 아니다.

이 전시실에서 만나는 것들은 그 과정에서 상처입고, 뒤틀리고, 생경해진 몸들이다. 이들이 우리가 기대한 만큼 감동적인가? 따뜻한 위로를 건네주는가? 그렇지 않다면, 우리를 심히 거북하게 하는가? 어느 쪽이든 이 몸들은 우리가 익히 알던 그 몸이 아니다. 작가들의 자의식에 베이거나 미래적 비전에 왜곡되기도 하고, 집단적인 관념을 벗어나면서 생소하고 때론 위험한 존재가 된 몸이다. 이들은 호시탐탐 우리에게 균열을 일으킬 궁리를 한다.

2. 믿음의 ‘균열’

인간은 결코 담론의 지배에서 자유로울 수 없다. 국가도 종교도 도덕도 민주주의도 노예제도도 모두 일종의 공유된 이야기, 즉 담론들이다. 담론의 특징은 눈에 보이지 않는다는 것이고 그럼에도 불구하고 우리 대다수가 철석같이 믿는다는 점이다. 그 근거 없는 믿음을 통해서 인류는 서로 협력하고 서로 싸우면서 세상을 만들어왔다(혹은 파괴해 왔다).

만약 안델센의 동화 “벌거벗은 임금님”에서 왕에게 최고의 옷을 바치겠다던 재단사가 돈만 챙겨서 도망쳤다면 그저 사기꾼에 불과했을 것이다. 그러나 그는 눈에 보이지는 않지만 여전히 입을 수 있는 옷을 ‘만들었고’ 임금님을 비롯한 만백성이 이를 ‘믿었기’ 때문에, 그가 창조한 것은 단지 거짓말이 아닌 담론이었다고 할 수 있다. 물론 어린아이의 외침이 그 허구에 작은 균열을 내기 전까지는.

임금님의 옷이 미술작품으로 구현되었다고 해서 그 당황스러움이 덜해지지 않는다. 더 다양한 디자인과 더 복잡한 속임수. 만약 이 전시실의 작품들이 마치 그 어린아이처럼 우리에게 진실을 외칠 기회를 노리고 있다고 상상하면 어떨까? 우리가 당연하게 실체처럼 받아들이던 국가나 종교 등의 담론이나 혹은 일상적인 환경들이 사실은 허상에 불과하다면? 우리는 갑자기 낯설어진 풍경 앞에 서 있고 그 낯선 만남이 우리에게 균열을 남긴다. 그 상처가 깊을수록 새로운 만남의 잔향도 함께 깊어질 것이다.

정기해설

화-일 01:00pm

제3 전시실 앞에서 시작

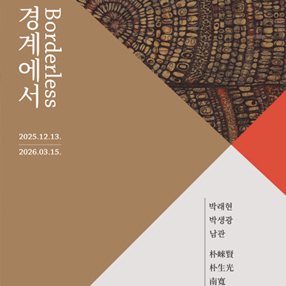

전시제목국립현대미술관 소장품특별전: 균열

전시기간2017.04.19(수) - 2018.04.29(일)

참여작가 김영진, 구본웅, 백남준, 정복수, 육태진, 김옥선, 김범, 공성훈, 한운성, 권오상, 슬기와 민, 천경자, 류인, 박영숙, 니키리, 곽덕준, 조성묵, 이불

관람시간화~일요일 10:00am~18:00pm

휴관일매주 월요일

장르회화, 사진, 영상, 설치

관람료무료

장소국립현대미술관 National Museum of Contemporary (경기 과천시 광명로 313 (막계동, 국립현대미술관) 과천관)

주최국립현대미술관

연락처02-2188-6000

Artists in This Show

1946년 대구출생

1906년 서울출생

1932년 서울출생

1955년 경상남도 의령출생

1961년 출생

1967년 서울출생

1963년 서울출생

1965년 인천출생

1946년 출생

1974년 서울출생

1924년 전남 고흥출생

1956년 출생

1958년 출생

1937년 일본 교토출생

국립현대미술관(National Museum of Contemporary) Shows on Mu:um

Current Shows