본문

-

이경

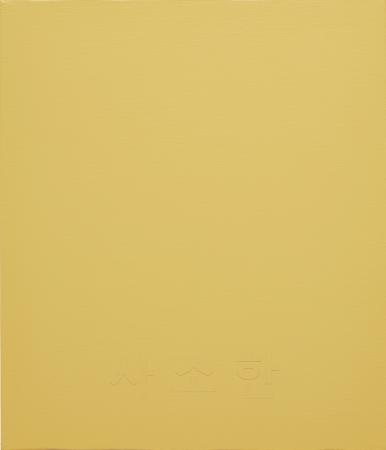

형용사로서의 색채-막연한/Color as Adjective-indescribable, 캔버스에 아크릴, 53x45.4cm, 2014

이경

어떤 것-사소한, 무력한, 묵직한/Something-trivial, helpless, heavy, 캔버스에 아크릴, 112x194cm, 2014

이경

감정색상표 5/Emotional color chart 5, 캔버스에 아크릴, 100x72,7cm, 2014

이경

형용사로서의 색채-사소한/Color as Adjective-trivial, 캔버스에 아크릴, 53x45.4cm, 2014

이경

형용사로서의 색채-뭉클한/Color as Adjective-touched, 캔버스에 아크릴, 53x45.4cm, 2014

이경

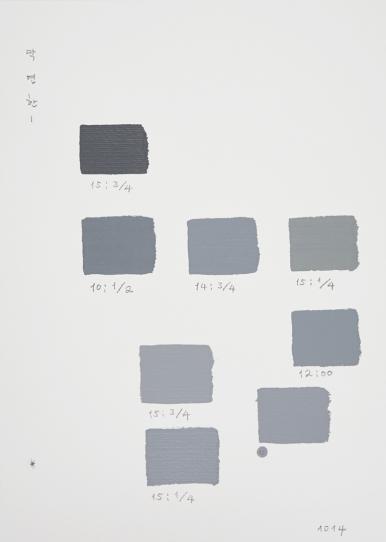

형용사로서의 색채를 위한 드로잉-막연한, 종이 위에 아크릴, 35x25cm, 2014

이경

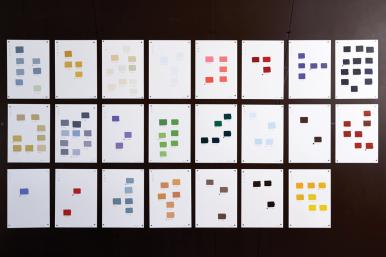

갤러리 로얄 전시장면, 2014

이경

갤러리 로얄 전시장면, 2014

이경

갤러리 로얄 전시장면, 2014

이경

갤러리 로얄 전시장면, 2014

Press Release

작가 이경에게서 “색(color)”은 지나온 경험에 대한 기록이다. 따라서 한 사람의 경험 바깥에서 이름 없이 부유하던 색채들은 새로운 경험의 흔적으로 어느 날 갑자기 작가의 호명을 받게 된다. 작품 구상 스케치로 시작했던 <두 시간 동안의 색깔>(1999) 이후, 이경은 <색상표(color chat)>(2003~) 연작, <형용사로서의 색채(color as adjective)>(2012~2013) 연작 등을 통해 색에 대한 자신만의 예민한 감각을 꼼꼼하게 기록해왔다. 어디에도 고립되지 않고 또 어느 것에도 익숙해지지 않는 그의 감각은 기억의 잔상과도 같은 이름 없는 색채들을 쉴 새 없이 매만진다.

일상의 경험에 대한 그의 사적인 감정들은, 역설적이게도 사회 속의 한 개인으로서 도저히 뿌리칠 수 없는 타인 혹은 외부세계와의 깊은 공감(共感) 능력을 보여준다. 분명, 이경은 색에 대한 조형적·초월적 본질에 다다르기 위해 고군분투 하는 것이 아니라 세계 안의 특정한 공간과 시간, 상황과 사건에 더욱 밀착하기 위해 색의 “모호성(ambiguity)”을 강조한다. 비슷한 맥락에서 아니쉬 카푸어(Anish Kapoor)도 순수한 색이 지닌 모더니즘의 도그마를 아슬아슬하게 뛰어넘어, 오히려 “타자들”의 공감을 얻어내고자 했던 탈식민주의적 태도로 색채를 다뤄왔다. 이경의 경우, 그가 색에 대해 의도적으로 취하고 있는 모호한 태도는 타인과 세계에 대한 개인의 심리적 공감을 표현하기 위해 채택된 하나의 서술 방식이라 할 수 있다.

이경은 이번 전시 [느낌, 언어, 그리고 색채]에서 자신이 경험했던 어떤 순간에 대한 모호한 감각들을 되살린다. 전시장 한 가운데를 차지하고 있는 <시월의 초록(Green in October)>(2014)은 그가 일상에서 겪은 우연한 상황을 연출한다. 늦더위가 기승을 부린 지난해 10월, 그는 낯선 길 위에서 자신을 “엄습하는” 초록색의 기운을 느꼈다. 살던 거처를 급히 옮겨야 하는 상황에서 익숙지 않은 먼 장소로 내몰리게 된 이경은, 극도의 불안과 피로 탓이었는지 새로운 거처를 찾아가는 그 길 끝에서, 그만 숲의 색에 압도당하고 말았다. 길이 보이지 않을 정도로 엄습해 온 불안의 정체는 무엇이었을까. 죽음의 공포와 같이 한 순간의 암전을 일으킨 장본인은 어이없게도 차창 밖으로 펼쳐진 녹색 풍경이 전부였고, 막다른 길 끝에 하얀 건물이 모습을 드러내자 그나마도 유령처럼 사라져버렸다. 매우 짧은 순간이었지만, 자신의 선택과 상관없이 삶의 터전을 위협받게 된 자에게 폐허처럼 방치된 거대한 자연은 심지어 죽음을 예고하기에 충분했다. 그의 경험을 듣자마자, 1937년 『미노토르(Minotaure)』에 실렸던 사진 한 장이 떠올랐다. 무성한 넝쿨이 버려진 기차를 뒤덮고 있는 처녀림, 거기에는 무엇이라도 집어삼킬 듯한 강한 생명력과 그로 인한 죽음의 공포가 공존하고 있었다.

그렇게 선명했던, 하지만 실재인지 아닌지도 확신할 수 없는 그때의 초현실적인 감각을 되짚으며 그는 물감 섞는 것으로 작업을 시작한다. 여느 때와 같이, 몇 차례의 조색(調色)과 붓질을 거듭한 끝에 사라진 “시월의 초록”에 대한 감정은 단 하나의 색으로 고정된다. 이제 이경은 그 색의 이름을 “엄습하는”이라 부른다. 사실, 그렇게 만들어진 색이 정말 그때의 감정과 닮았는지는 아무도 모른다. 그럼에도 불구하고 캔버스에 두껍게 칠해진 물감과 그 표면에 양각으로 새겨 넣은 단어 하나가 서로를 분명하게 지시하고 있음을 의심할 사람도 없다. 캔버스 위를 수평적으로 오가며 반복하는 붓질은, 자신을 둘러싼 여러 환경에 대해 작가 스스로가 터득한 반응이자 적절한 방어이기도 하다. 예컨대, <형용사로서의 색채>는 일상에서의 어떤 낯설고 갑작스런 경험 이후, 자신의 심리적인 상태와 변화를 진단한 사적인 기록이다. 그는 외부로부터 오는 여러 가지 자극에 대해 스스로가 겪은 감정의 변화들을 직접 섞어서 만든 물감과 그것에 짝을 이루는 형용사 형태의 단어로 기록한다. 그림에 다가갈수록 빽빽하게 칠해 놓은 물감 아래로 쉽게 보이지 않던 희미한 단어들이 드러난다. 엄습하는, 소름끼치는, 어수선한, 비극적인, 민감한, 그리운….

그렇게 모아놓은 형용사로서의 색상표가 어느새 100여개에 이른다. 이번 전시에서는 형용사로서의 색채 중 우연히 비슷한 계열의 색으로 묘사되었던 각기 다른 감정들을 한 캔버스에 재구성해 놓았다. 이경은 그 <감정색상표(emotional color chart)>(2014)에서, 원고지에 시를 적어 내려가듯 수평적으로 나란한 20cm 칸을 서로 다른 기억 혹은 감정이나 언어를 대신하는 한 가지 색-채도와 명도의 차이는 갖고 있는-으로 채워나갔다. 이때, 그가 늘어놓은 형용사 단어들만 보더라도 내가 아는 이경은 매우 예민한 작가다. 공포와 고통에 그 누구보다 더 빨리, 더 깊이 반응한다. 때문에 그가 자신의 감정에 충실한 채 섞어놓은 색들은 다분히 주관적이고 모호한 수식어의 형태로 분류되어 있지만, 그렇다고 우리가 공감하지 못할 것도 없다. 이경은 캔버스를 마주하고 일종의 ‘포르트-다(fort-da)’ 놀이를 하고 있는 건지도 모른다. 그것은 통제할 수 없는 두려움과 고통을 극복하기 위해 반복해서 실타래를 던졌다 당기면서 “없다(fort)” “여기 있다(da)”를 외치는 유아적 언어 놀이다. 이경은 마치 ‘포르트-다’ 놀이를 하듯, 캔버스 위를 수평적으로 왕복하는 강박적인 붓질과 그 색을 언어로 재상징화하는 일련의 과정을 통해 낯선 감정들을 잠시나마 통제할 방법을 찾는다.

<그리움에 관한 5개의 색채 구성>도 그렇다. <감정색상표>와 마찬가지로 <형용사로서의 색채> 연작에서 만들어진 색과 이름으로 이번에는 “그리움”이라는 단어를 연상시키는 색채만을 추려냈다. 그에게 “그리움”은 자신이 돌보던 대상을 상실한 후, 여태 사라지지 않고 계속되는 감정이다. 그 감정을 어떻게든 설명할 수 있는 수식어를 찾기 위해 그는 그토록 많은 <형용사로서의 색채>를 반복해왔을지도 모른다. 이제 그는 자신이 만든 색채의 언어로 시를 짓는다. 색과 색이 맞닿은 경계면에 함축된 수많은 잔상들과 공존할 수 없는 언어들 간의 시적인 조화가 보이지 않는 그리움의 실체에 더욱 몰입하게 만든다. 캔버스를 채우고 있는 “고귀한” 기억도, “빛바랜” 기억도 모두 그가 안고 있는 그리움을 암시한다. 그것이 풍경에서 온 색인지, 대상에게서 온 색인지도 모른다. 혹은 실재가 아니었을 수도 있다. 그 “아득한” 기억을 이제야 그는 타인과 공감하며 제법 능숙하게 다룬다.

캔버스 표면을 채우고 있는 혹은 비워내고 있는 건지도 모르는 이경의 물감들을 볼 때면, 카푸어가 전시장 바닥에 안료 가루를 쌓아놓았던 <1000개의 이름들(1000 Names)>(1979-1980)이 떠오른다. 바닥면이 경계 짓고 있는 현실의 공간에서 그 색색의 안료 덩어리들은 보이지 않는 세계까지 암시한다. 그의 작업은 일찍이 관람자들의 신체적이고 물리적인 공감을 얻어내는데 성공했다. 이경은 색과 언어에 대한 관습적인 이해를 거부하고, 오히려 그것이 암시하고 있는 관습적인 상징들을 뛰어넘는다. 뒤섞인 색들, 미완의 언어들, 그리고 그 둘의 유연한 결합이 빚어낸 비정형적인 구성은 모호한 감정에 대한 관람자의 적극적인 상상을 유도하면서 더 큰 공감에 이르게 된다. 하늘색이 어느 때나, 모두에게 하늘색일 수는 없다. 그래서 이경은 자신과 타인의 세계에 놓여있는 수많은 색의 이름에 대해 무뎌진 모두의 감각을 일깨운다.전시제목느낌, 언어 그리고 색채

전시기간2014.09.01(월) - 2014.09.28(일)

참여작가 이경

초대일시2014-09-04 18pm

관람시간11:00am~19:00pm

휴관일일요일

장르회화와 조각

관람료무료

장소갤러리 로얄 Gallry Royal (서울 강남구 논현로 709 )

연락처02-514-1248

Artists in This Show

1967년 출생

갤러리 로얄(Gallry Royal) Shows on Mu:um

Current Shows