본문

-

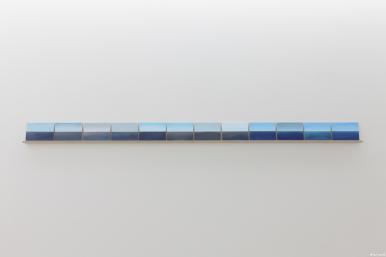

안규철

전시전경, 무지개를 그리는 법, 2013

안규철

모래 위에 쓰는 글 세부 이미지, 모래, 스테인레스 스틸, ø300x30(H)cm, 2013

안규철

둘의 엇갈린 운명, 브론즈 주조, 아크릴 채색, 선인장 화분, 가변크기, 2013

안규철

안규철, 슬픈 영화를 보고 그린 그림, 나무에 아크릴, 25.8x17.8cm(12점), 2013

안규철

일곱 개의 수평면, 유리컵, 물, 나무, 5x60x15(H)cm, 2013

Press Release

연필 한 자루와 무지개, 건반 한 개와 피아노

"나는 늘 연필 한 자루로 위대한 예술 작품을 만드는 시인을 동경해왔는데, 위대한 예술을 하기에는 내게 연필이 지나치게 많다는 것을 알았다. 그리하여 나는 오늘 아침에 내가 몇 줄의 사소한 생각을 기록했던 단 한 자루를 제외한 나머지 수십 자루의 연필을 그 기약 없는 기다림으로부터 해방시키기로 마음먹었다. 어쩌면 내 전 생애의 작업의 가능성을 품은 채 인내하며 침묵하는 그들을 나는 오늘 내 책상과 서랍 속에서 끌어내어 단 하나의 작품에 쓰기로, 단 하나의 무지개로 피어 오르게 하기로 한 것이다."(안규철)

작가의 이 자조적인 독백은 마치 선언과 같이, 어느 날 그는 자신이 쓰지 않던 연필들을 서랍 밖으로, 타인이 쓰던 책상들, 그리고 모래와 같은 미세한 물질과 피아노, 선인장 화분 등 일상의 사물들까지 모두 본래의 자리로부터 끄집어 내어 전시장으로 끌어 들였다. 그리하여 그가 만든 것은 색연필들을 나무 막대에 끼어 관객들이 무지개를 그리는 ‘마음 속의 수평선’, 서로 다른 크기, 높이, 쓰임새의 책상들을 모아 책들로 키 높이를 맞춰 커다란 하나의 수평면을 구성한 ‘단 하나의 책상’, 하얀 모래 위로 동심원을 그리는 금속 장치를 움직여, 무언가를 그려내면 도리어 흔적을 지워내 버리는 ‘모래 위에 쓰는 글’, 피아노 건반이 매일 하나씩 사라지는 가운데 피아니스트의 연주가 지속되는 ‘대위법’ 등의 근작들이다.

연필, 모래, 책상, 책, 선인장, 조명 등 서로 다른 사물과 재료가 구성하고 있는 작품들은 각각 다른 방식으로 ‘하나의’ 무언가, 마치 무지개나 수평선과 같은 것을 만들어 낸다. 이들은 모두 동종의 형식이지만 각각 개별적인 존재, 서로 이질적인 것들이 모여 다시 하나의 동질적인 것을 구성하는 형식을 취한다. 이렇게 개별적 요소와 집합적 관계에 대한 탐구는 버려진 문짝들을 재활용하여 구성한 건축 공간인 ‘타인들의 방’(2006), ‘우리가 버린 문들’(2004)에서 그 줄기를 찾아볼 수 있다. 이러한 개별적 사물들의 등장이 지시하는 바는 개개인의 존재와 같으며, 이들이 하나로 모여서 구성하는 것은 우리 사회의 모습과 같다. 사물을 통해 세상의 구조와 원칙들을 비판적으로 접근해 왔던 그는 근작들에서도 자신의 화법을 이어가나, 이러한 메커니즘의 부조리함은 각 작품들이 이끄는 ‘사건들’에 의해 전시장에서 불확정적인 상황과 결말을 연출하게 된다. 전시에는 크게 두 가지 대비되는 상황이 설정된다. 하나는 앞에서 설명한 서로 이질적인 것들이 모여 구성한 동질적인 것이며, 다른 하나는 반대로 동종의 것이 서로 전혀 다른 것으로 되어가는 과정이다. 후자의 상황은 한때는 같았으나 상이해진 두 사물의 변화된 속성을 강조하여 서로 대치하는 형식으로 다뤄진다. 실재의 선인장을 본떠 브론즈 캐스팅한 다음 이를 함께 배치한 ‘둘의 엇갈린 운명’, 서로 마주본 채 각자 어긋난 빛으로 껌벅거리는 조명 설치 ‘사랑(In Love)’ 등은 같음과 차이에서 오는 비논리적 상황과 모순을 드러낸다.

이러한 근작의 맥락은 그가 1980년 중엽 예술가로서 사회적 역할을 고민하며, 현실비판적 의식을 미술 작품의 형식적 구조에 대입하던 초기의 작품들로 거슬러 올라간다. 독일유학 이후 사물의 본질을 질문함으로써 간접적 화법으로 세상사의 구조와 통상적인 인식체계를 비틀었던 그의 방식은 근작에서 대중들, 혹은 제3자의 개입을 통해 미술의 의미와 작품의 결과물을 규정하지 않고 관객에게 열어 놓는 일종의 교환행위로 지속되고 있다. 근작에 작가가 부여한 최소한의 명제는 같음과 다름, 개인과 집단, 옳고 그름의 잣대와 규정에 대한 질문과 의심으로부터 비롯한다. 그는 이러한 이분화된 논리들을 재배열하는 방식, 즉 이항적 관계를 서로 대치시키거나 다시 묶어내는 방식을 통해, 그 이면에 존재하는 긴장, 의심, 좌절, 무기력 등을 구조의 표면으로 드러낸다. 결과물은 완벽한 형상과 거리가 멀며 상황의 불협화음들로 오히려 그 구조에 균열을 일으키니, 기념비적인 미적 취향과는 더욱이 정반대 지점에 있다. 1999년 개인전시 윤난지는 안규철에 대해 ‘독자로서의 작가, 작가로서의 독자’라 칭하며, 그의 ‘혼성적 페르소나’를 지목한 바 있다. 사회주의적 미술이나 모더니즘, 혹은 전형적인 개념미술 어느 곳에도 속하지 않으나 그 경계선의 이중적 목소리를 가진 작가는 스스로를 ‘회색분자’라 칭하며, 중견작가로서 더 단단해질 형식적 제스처를 버리고, 주위의 의미들을 찾아 독자들의 자리를 더 독려해내는 모습이다.

그가 성찰하고 있는 예술가로서의 창조의 의무, 그리고 우리 사회의 모순된 구조와 명제 지어진 논리에 대한 집요한 질문은 작품과 관객이 만난 상황을 통해 개별적 사건으로 발생된다. 전시의 시작, 첫날의 이 고요하고 평안한 상태는 곧 관람객과 피아니스트의 참여에 의해 매일 예상치 못한 선과 음들로 전시장을 파동하고, 진동하게 될 것이다. 건반의 소리가 하나씩 없어질 피아노로부터 매일 듣게 될 피아노 연주는 결국 침묵을 향하고 있으나, 그 고요한 정점으로 가는 동안 우리는 수많은 불협화음들을 맞이하게 된다. 또한 작가가 고안한 드로잉 장치에 의해 예측 불가능한 색과 형의 수평선 혹은 무지개가 떠오르겠지만, 그 과정에는 법칙에 맞지 않는 상황과 개연성 없는 사건들이 매일같이 발생할 것이다. 그렇게 한 달간 이어진 피아노 연주에서 침묵을 목도하는 시점, 무지개가 전시장에 떠오르는 순간만을 작가는 정해둘 뿐, 작품의 결과물과 의미는 전시 중에 생성되고 소멸된다. 이번 전시는 그가 공모한 사물과의 사려 깊은 대화, 그리고 타자와의 관계를 통해 그 의미를 점차적으로 발화하게 될 것이다.

- 심소미, 갤러리 스케이프 큐레이터

A Pencil and a Rainbow, a Key and a Piano

‘For as long as I can remember, poets who create great art have put me in awe and now I realized that I have too many pencils to create great art. Henceforth, I shall free all the other pencils from indefinite waiting except for the one I used this morning to scribble my thoughts. Maybe I’ve made up my mind to take all these just waiting with silent patience and holding the possibility of my whole career, out of my desk and drawls, into one work that is one shining rainbow. ‘ _Kyuchul Ahn

This monologue serving as a proclamation, one day he took all his pencils from drawls, everyday objects like used desks, sand, piano, cactus, from where those belong into exhibition hall. Thus his latest creations are; color pencils glued on one wood board titled “The Horizon in Mind,” conjoined desks with different sizes, heights, and usages into one even horizon with books smoothing out the outline called “The One and Only Table,” a metal device working in a circular motion, installed over sand to wipe out the vestige of whatever written on white sand called “Writing on Sand,” and pianist’s continued play when a key disappears each day called “Counterpoint.”

The works consisted of different materials and ingredients such as pencil, sand, desk, cactus, lamp to make one creation such as rainbow or horizon in their own way. Those follow the pattern of heterogeneous elements of same kind conflating into a homogeneous object. The study of the relationship between individual element and collective forms develops further in his architectural constructions made out of recycled doors such as “Room for Others(2006),” and “Abandoned Doors(2004).” Such individual elements represent individual human beings and when they are put together, it symbolizes our society. The exhibition has two opposite ways of demonstration. One way is to have the heterogeneous form a homogeneity, as explained above. The other way is to have the homogeneous turn to heterogeneous things. In latter case, it is demonstrated in the sharp contradiction of two different traits of two different objects which were once the same. “Twisted Fate of the Two” in which two identical cacti, one real and one casted out of bronze, stand together, “In Love” which is lighting installation, flashing at each other at odd moments reveals the illogical contradiction rising from same and different.

The context of these latest works traces back to his early phase in mid-1980s when he tried to blend his reflection on artist’s social function and criticism of social reality into his artworks. His method of piercing through essence of elements and indirectly contradicted the system of world and paradigm after his study in Germany is alive in his latest works, a kind of open interaction with viewers, and free from restricting its meanings and conclusions by the third party. At the very least, doubting the criteria which separates right from wrong, same from different, and individual from collective is a consistent agenda throughout his latest works. These dichotomies are re-aligned by him. Either through mixing binary relations or contrasting binary relations, tension, frustration, inertia, and doubts surface from penumbra. The results are never the perfect form. These are cacophonies which crack the structure and at the opposite end of the spectrum from classic aesthetic. At his 1999 solo exhibition, Nanjie Yun pointed his ‘hybrid persona’, dubbing him ‘an artist as a viewer, a viewer as an artist.’ The artist who borders on socialist art, modernism, and typical conceptual art calls himself ‘fence-sitter’ and keeps on seeking meanings nearby, encouraging viewers rather than settles into a fixed pattern as an established artist.

His reflection on obligation to create as an artist, persevering inquiry into society’s inconsistency and established logic are evoked in each time a viewer meets his art. On the first day of exhibition, there’s an empty, white wall of rainbow and a perfectly tuned piano. This tranquility and peace would soon be shaken and vibrating with unexpected lines and sounds by viewers and a pianist. Despite a piano is destined to complete silence with one key missing each day, we hear countless moments of cacophony in the process. Despite a random rainbow will appear by his drawing device, we witness unpredictable moments and unlikely events everyday in the process. With only the moments of a piano, after a month of play, being quiet and a rainbow hanging on the wall provided by the artist, all other elements of artworks are born and perish while exhibited. Little by little, this exhibition will create and reveal its significance through thoughtful conversation with objects and relation with others.

Somi Sim (Curator, Gallery Skape)전시제목무지개를 그리는 법 Drawn to the Rainbow

전시기간2013.11.08(금) - 2013.12.31(화)

참여작가 안규철

관람시간10:00am~19:00pm 토~일요일_10:00am∼06:00pm

휴관일월요일

장르미디어와 공연예술

장소갤러리 스케이프 Gallery Skape (서울 종로구 소격동 55 갤러리 스케이프)

연락처02-747-4675

Artists in This Show

1955년 서울출생

갤러리 스케이프(Gallery Skape) Shows on Mu:um

Current Shows