본문

-

엄태정

낯선자의 은신처-티탄의 은빛 베일-철인은 하늘을 걷는다, 2025, 알루미늄, 92 x 88 x 350(h )cm

엄태정

낯선자의 은신처-은빛 베일 출현 I, 출현 II, 출현 III, 2025, 알루미늄, 77.6(dia) x 210(h) cm x 3 pcs, 가변크기

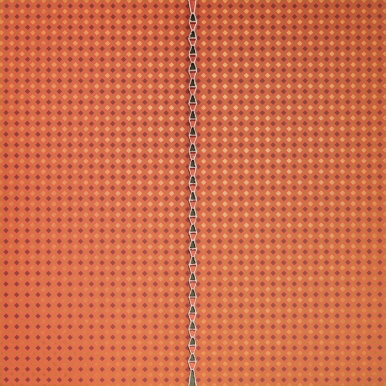

엄태정

1000개의 찬란한 막고굴 시대 I, 2025, 구리, 160 x 40 x 38(h) cm

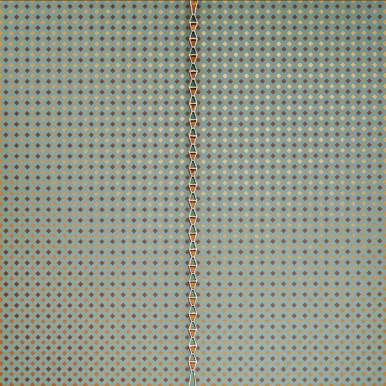

엄태정

1000개의 찬란한 막고굴 시대 II, 2025, 구리, 50 x 50 x 121(h) cm

엄태정

객정-춤, 2014, 구리, 76 x 45 x 74(h) cm

엄태정

객정-방랑자, 2014, 구리, 63 x 62 x 83(h) cm

엄태정

사물 망각, 1979, 구리, 50 x 45 x 58(h) cm

엄태정

은하수, 2002, 종이에 잉크, 100 x 70 cm

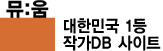

엄태정

공간의 존재 04-2, 2002, 종이에 잉크, 100 x 70 cm

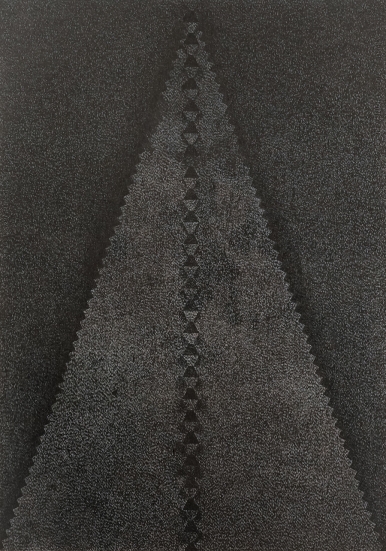

엄태정

떠다니는 객정-2, 2002, 종이에 잉크, 100 x 70 cm

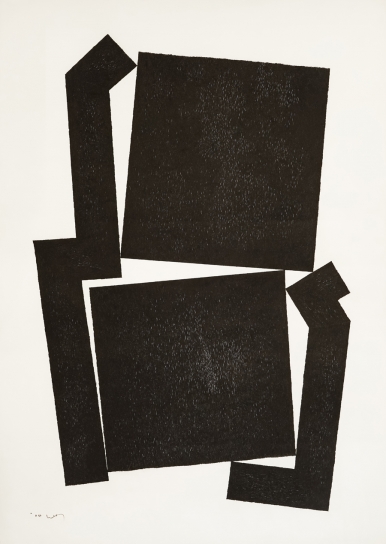

엄태정

드로잉-밤의 풍경-2, 2025, 종이에 잉크, 100 x 70 cm

엄태정

드로잉-밤의 풍경-1, 2025, 종이에 잉크, 100 x 70 cm

엄태정

만다라-하늘-무한주, 2025, 캔버스에 아크릴릭, 145 x 145 cm

Press Release

ㅣ작가노트

세계는 세계화한다 Welt Weltet

“조각 작품을 제작하여 세워놓음은 봉헌과 찬양이라는 의미에서 세워 놓음이다. 봉헌한다는 것은, 조각이 세워짐으로써 성스러운 예술 작품이 성스러운 것으로서 개시되고 신이 그 현존성의 열린 장으로 들어오도록 부름을 받는다는 의미에서 예술의 ‘성스럽게 함’을 뜻한다.” -마르틴 하이데거(Martin Heidegger)-

조각 작품은 하나의 세계를 건립함을 뜻한다. 그러나 하나의 세계, 그것은 어떠한가? 세계의 본질은, 세계를 셀 수 있거나 셀 수 없는 것, 친숙하거나 그렇지 않은 눈앞에 현존하는 모든 사물의 단순한 집합이 아니다.

“세계는 세계화한다.” 이러한 세계는 그 안에서 마치 우리가 고향에 있는 듯 아주 편안히 있다고 여겨지는 더욱 잘 존재하고 있다는 것이다. 세계는 언제나 비대상적인 것이며, 그 안에 우리는 속해 있다는 것이다. 돌은 세계가 없다. 식물과 동물도 돌과 같이 세계를 갖고 있지 않다. 그러나 그것들은 자신이 속박되어 있는 주위 환경의 은밀한 쇄도(殺到)에 속해있다. 이에 반해 인간은 그 자신이 존재자의 열린 장 안에 머물고 있기 때문에 하나의 세계를 갖는다. 즉 “세계는 세계화한다.” 세계가 세계화하는 가운데, 그곳으로부터 참답게 간직해주는 신들의 은총이 선사되기도 하고 거절되기도 하는 그런 전체적 공간이 모아진다.

하나의 조각이 존재함으로써 그 작품은 전체적인 저 공간을 마련해 준다. 이 조각에서 마련해 준다는 것은, 여기서 특히 열린 장의 트인 곳을 자유롭게 내어주면서 그렇게 트인 곳을 자신의 전체적 특성들 속에 설립함을 의미한다. 조각 작품으로서 하나의 세계를 건립한다. 조각 작품은 세계의 열린 장을 열어놓는다.

금속(알루미늄)은 번쩍이는 광채에 이르게 되고, 색채는 빛남에 소리 울림에, 그리고 낱말은 말함에 이르게 된다. 알루미늄의 유연한 물질성의 광채 속으로 색채의 빛남과 어둠 속으로 소리의 울림 속으로, 낱말의 명명력 속으로 되돌아가(거기에) 자기를 내세울 때, 이 모든 것이 나타난다.

거기로 작품이 되돌아가 —자기를— 채우는 가운데 이러한 것을 우리는 대지라 부른다. 역사적 인간은 세계(세상)에 거주하는 자신의 거주함을 대지 위에 그리고 대지 가운데 터 닦는다. 조각이 하나의 세계를 건립함으로써 조각 작품은 대지 전체를 세계의 열린 장으로 밀어 넣으면서 거기에서 대지를 확고히 견지한다.

조각은 대지를 하나의 대지로서 존재하게 한다.

세계를 건립하고 대지를 내세우는 조각 작품은 투쟁의 격돌이며 이러한 투쟁 속에서 존재자 전체의 비은폐성이 —즉 진리가— 쟁취된다.

‘진리가 일어나는 방식들 가운데 하나가 작품의 작품 존재다’

■ 엄태정

ㅣ서문

엄태정의 조각론: 망상으로의 일탈을 금하는 해방된 물질의 시(詩)

심상용(서울대학교 교수. 미술사학 박사)

예술과 운명

인간에서, 그리고 세계에서 우리는 무엇을 보아야 하는가? 먼저 하나의 고갯길, 알베르 카뮈의 ‘언덕’을 넘어서는 일, 곧 우리가 그 도상(途上)에 있는 인생의 오르막길을 보아야 한다. 카뮈가 말한 그 언덕의 이름은 ‘운명’이다. 왜 언덕이요 오르막길인가? 비극과 불행에 대한 ‘답’이 여전히, 아마도 영원히 열려진 채일 것이기 때문이다. 카뮈의 말을 빌리자면 인생은 형이상학의 부재 속에서 주어진 여정이다. “운명이란 아무런 형이상학적 기초도 없이 눈이 멀어 비인간적인 힘에 몸으로 맞서 영원히 도전하는 것일 뿐이다.” 바로 이 도전의 정수가 예술이다. 모든 예술은 예술가가 겪고 다가서는 ‘운명’이라는 오르막길에 대한 언술이요 태도다.

운명의 사유를 촉구하는 두 조건, 정확히 하자면 두 개의 모순이 있다. 하나는 필연성과 선(善)의 사이에서, 일상의 실존과 궁극 사이에서 끊임없이 긴장하는, 하지만 스스로 해결될 수는 없는 형이상학적 모순이다. 다른 하나의 모순은 다음의 진술에 함축된바, 어두움과 상실을 반복하는 역사의 모순이다. “냉장고와 텔레비전 수상기들, 달로 쏘아 올리는 로켓까지도 인간을 신으로 바꿔놓지 못한다는 사실이 분명해졌다. …옛 갈등은 사라졌지만, 대신 훨씬 더 심한 것으로 보이는 새로운 갈등들이 나타났다.”

예술은 이 두 개의 형이상학적이고 역사적인, 끊임없이 새로운 형태를 취하는 듯 보이지만 실은 오래된 모순에 몸을 던져 맞서는 ‘무모한 도전’이다. 동시에 그 무모한 도전이 아니고선, ‘운명’에 작은 빛이라도 비추는 것이 요원할 거라는 신념에서 오는 인식과 행위의 집합 지성이다. 불가능할까? 그렇더라도 그리 나쁘지 않다. “불가능이야말로 초자연적인 것으로 들어가는, 우리가 두드려야 하는 관문이기에 그렇다.” 그래서 최선을 다해 운명이 밤(夜)에 속한 것이 되지 않기 위한 절치부심(切齒腐心), 그 어두운 밤에 구멍을 내어 더 높은 곳에서 오는 빛을 안으로 들이는 불가능한 도전이 예술의 이름이 되는 것이다. 그로 인해 사치스럽고 명예로운 생활을 택하지 않아도 되는, 부와 높은 신분도 원치 않는 근거가 되는 도전이다. 그것을 포기하는 순간 후퇴와 퇴행만이 남는 하나의 경계, 그것이 곧 예술의 영지를 알리는 표지석이다. 이 조형예술론 위에서 엄태정의 세계를 살펴보아야 한다.

이 시대의 조각 예술이 처한 운명이다. 디지털 슈퍼월드의 속도와 효율성의 교리는 조각을 이단시한다. 빠른 스크롤과 클릭에 유폐되고, 엄청난 양의 투명한 데이터가 생각 자체를 밀어낸다. 그 결과 인간과 사물 존재와의 관계가 크게 왜곡된다. 그리고 그 왜곡은 존재 내의 감각과 인식으로 침투한다. 인간의 감각도 자아 인식도 신체적 의미를 지니는 것으로 물질계와 긴밀하게 결부되어 있기 때문이다. 정보는 계속 늘어나지만, 진중한 사색에 필요한 공간은 점점 줄어든다. 검색에 익숙해진 사람들은 사색하지 않는다. ‘운명’의 필터를 거치지 않은 지식, 지혜에 이르지 못한 지식, 파편화되고 피상적인 정보의 임의적 다발들일 뿐인 지식이 홍수를 이룬다.

예술이 ‘진지하게 생각하는 공간’이라는 명제 자체가 조롱거리가 되는 시대다. 조각가들은 한껏 몸집을 불린 디지털 야수에 쫓기면서 가상주의자로의 전향을 집요하게 요구받는다. 저항이 더더욱 ‘조각가로 남는 것’의 필연적인 조건이 되었다. 소수의 조각가들이 ‘물리주의자’로 남기를 고집한다. 미학적 아미시(Amush)나 메노나이트(Mennonite)가 되어, 오로지 신앙과 이성으로만 된 새워진 세계의 이름으로, 물질과 영혼, 물리적 노동과 비물질적 사유에 동시에 뿌리를 내린 예술의 수호자로서, 외로운 싸움을 이어가는 중이다.

엄태정만큼 변함없이 조각의 계보를 어깨에 이고 살아온 조각가가 흔치 않다. 예술의 궁극적인 목적은 자유로워지는 것이다. 그리고 예술의 자유는 무엇에 동의할 수 있는 자유다. 주어진 방향을 추구하는 것에 대한 동의일 수도 있고, 이탈하는 것에 대한 동의일 수도 있다. 하지만, 이탈하지 않는 것이 더 큰 용기를 필요로 하고, 그래서 더 큰 자유다. 이것이 엄태정의 추상 조각이 변화를 거듭하고 경계를 넘나들면서도, 그만큼 더 자유로워져 온 이유다.

조각-시(詩)

추상 조각이나 추상 회화는 별도의 감상법을 요한다. 엄태정의 추상조각도 그러하다. 언어는 알파벳 형태로만 주어져 마치 신문을 거꾸로 들고 있는 것 같다. 보이는 것은 인쇄된 글자의 이상한 형태다. 신문을 뒤집어 제대로 보아야 한다. 그때 비로소 글자가 아니라 단어가 나타나고, 제대로 의미가 파악된다.

엄태정은 일찍이 1950년대에 추상 조각에 눈떴다. 그 배경에는 콘스탄틴 브랑쿠지(Constantine Brancusi)가 있었다. 일체의 조형적 수사, 웅변이나 장식성 등, 시선을 끄는 요인들을 내려놓는다는 점에선 두 추상성의 노선이 대체로 일치한다. 하지만, 엄태정의 추상은 브랑쿠지의 것과는 크게 상이한 지향으로 나아갔다. 어떤 내재하는 서사의 시적 함축에서 오는, 운율과 리듬감이 시종일관 동반하는 지향성이다. 이로 인해 이 세계는 어떤 경우에도 물성(物性)의 집요한 추구로만 그치는 일이 없었다. 형식주의의 냉랭한 중립으로 경사되기를 ‘온몸으로’ 거부했고, 가장 밋밋해 보이는 기하학에 지상의 나라의 온기(溫氣)를 담았다. 이 추상의 어떤 것도 따듯함을 잃지 않아, 우주의 면전에 던지는 냉소로 그치는 일은 일어나지 않는다. 국전에서 국무총리상을 수상했던 1967년 작 <절규>(scream)에서 이미 충분히 그러했다. 미술사가 김영나는 그것을 ‘서예적 획’으로 포착한 바 있다. 수평과 수직, 강과 약의 변주는 1970년대 동(銅) 조각에서 고도로 연마된 반짝이는 표면과 거친 요철과 부식으로 얼룩진 표면의 대비로 확장되었다.

엄태정은 데카르트 철학의 ‘정신과 물질’(mind and matter)의 그룻된 이분법을 우회하면서, 물성에 시(詩)로 향하는 교량의 역할을 부가하였다. 물질을 이토록 감각적으로 다룰 수 있는가? 물질의 호흡에까지 가 닿는다. 물질은 비로소 체온을 지닌 것이 된다. 물질과 공간에서 비물질적이고 비공간적인 언어를 꺼내는 ‘조각-시(詩)’(sculpture-poem), 융합 미학의 경작이다. 어떤 시인가? ‘구리판 속에 감추어진 비밀’에 관한 시다. “성질이 온순하고 부드러우며” 강한 것과 약한 것 사이에 있는 금속 안에서 단련된 시다. 그리고 ‘초월 신앙의 길로 나아가는 동방의 신비주의’에 대한 T.S. 엘리엇의 통찰을 무한히 머금고 있는 시다.

1997년의 개인전(현대 갤러리) 서문에서 미술평론가 이종숭은 엄태정의 조각을 “초월적인 존재의 언표”로 읽었다. 마땅한 독해다. 여기서 초월성은 사물과 이데아의 플라톤식 갈등을 해소하는 것으로서의 초월성이다. ‘물질은 악하다.’는 명제는 플라톤적 사유, 후기 헬레니즘 시대의 영지주의나 마니교(manichaean) 생각에서 유래한, 벌써 떠나보내야 했었을 사유체계다. 엄태정의 조각론이 그것을 교정하는 올바른 교사로 나선다. 물질은 악의 근원이 아니고, 영혼으로부터 단절되거나 벗어나 있으면서 부인된 무언가가 아니다. 물질은 부정되어야 하는 감정과 감각, 더 나아가 영혼의 감옥이 결코 아니다. 물질-이데아의 이분법도 몸-영혼의 이원론만큼이나 오류다.

영국의 신학자이자 언어철학자인 케이스 워드(Keith Ward. 1938~ )에 의하면, 영혼과 몸은 두 개의 독립된 실체가 아니라, 인간을 말하는 두 개의 언어다. 두뇌와 정신이 동일한 사건이듯, 물질과 비물질도 조각이라는 동일한 사건의 두 언어이다. 엄태정의 ‘조각-시’의 존재론적이고 미학적인 뿌리다. 예술이 망상을 포기하는 힘을 기르는 여정이기 위해서는 반드시 물질이 필요하다. 물질이 없으면 예술은 쉽게 망상으로 흐르기 때문이다. 단, 데카르트의 정신-물질의 이원론에서 해방된 물질이라야 한다. 이 가장 물질적인 물질의 해방이 엄태정의 조각이 수행해온 일이다. 우리가 깊이 들여다보아야 하는 이유다.전시제목엄태정: 세계는 세계화한다

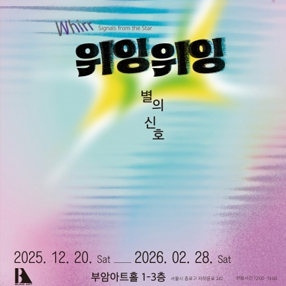

전시기간2025.06.18(수) - 2025.08.02(토)

참여작가 엄태정

관람시간11:00am - 06:00pm

휴관일월요일 휴무

장르조각, 회화, 드로잉

관람료무료

장소아라리오갤러리 Arario Gallery (서울 종로구 율곡로 85 (원서동, 볼제빌딩) B1, 1F, 3F)

연락처02-541-5701

Artists in This Show

1938년 경상북도 문경출생

아라리오갤러리(Arario Gallery) Shows on Mu:um

Current Shows