본문

-

김우영

Hanok 7521, 2020, Archival Pigment Print, 148x111cm, Ed. of 7+AP 2

김우영

Hanok 0055, 2016, Archival Pigment Print, 95x71cm Ed. of 15+2AP

Press Release

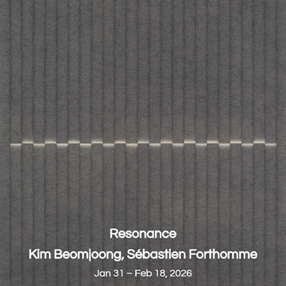

Gallery Dam presents photographer Kim Woo-young's solo exhibition "Poetry of Line and Void." This exhibition consists of works reinterpreting the structural beauty of traditional Korean architecture through black and white aesthetics. Over many years, the artist has visited Korean temples and Confucian academies, capturing the abstract sculptural beauty created by the wooden structures and clay walls of Hanok (traditional Korean houses) through deep reflection on "Korean-ness."

The works capture the restrained composition formed by wooden pillars, rafters, foundation stones, and clay walls of Hanok in black and white photography. The artist enlarges and abstracts traditional architectural elements, reinterpreting the relationship between lines and planes, texture and empty space from a contemporary perspective. In particular, the wood grain, subtle cracks in clay walls, and stone textures vividly convey the traces of time, emphasizing the asymmetrical yet harmonious beauty created by natural materials.

The exhibited works show structural abstraction capturing the meeting of foundation stones and clay walls while revealing the geometric composition of Hanok wooden structures. They display rhythmic compositions created by the arrangement of rafters and stones, with all works processed in deep black and white tones to allow focus on form and texture.

Kim Woo-young's photographs reinterpret the abstract beauty found in traditional Korean architecture with a modern sensibility. The artist takes close-up photographs of architectural elements to abstract their structural characteristics, expressing the core of Eastern philosophy—"beauty of empty space" and "stillness"—through visual language.

Particularly noteworthy is how the Hanok structures captured by the artist transcend mere architectural elements to become an abstract sculptural language. The texture of clay walls, wood grain, and stone forms are traces of coexistence created by nature and humans, showing the beauty of natural asymmetry and simplicity pursued by Eastern aesthetics.

The contrast of lines and planes, black and white in the works connects with modern abstract art, yet its origins are closer to the spirit of traditional ink painting. Kim Woo-young rediscovers the aesthetic values of these traditions through a contemporary lens, offering viewers a time for quiet contemplation.

Gallery Dam invites you to "Poetry of Line and Void: Kim Woo-young Photography Exhibition." Through the artist's works reinterpreting the sculptural beauty of traditional Korean architecture from a modern perspective, viewers will likely experience moments of tranquility and serenity that are difficult to find in everyday life.

갤러리 담에서는 사진작가 김우영의 사진전을 선보인다. 이번 전시는 한국 전통 건축의 구조적 아름다움을 흑백의 미학으로 재해석한 작품들로 구성되었다. 작가는 수년간 한국의 사찰과 서원을 탐방하며 '한국적인 것'에 대한 깊은 성찰을 통해, 한옥의 목재 구조와 흙벽이 만들어내는 추상적 조형미를 포착하였다.

작품들은 한옥의 나무 기둥, 서까래, 주춧돌과 흙벽이 이루는 절제된 구도를 흑백 사진으로 담아냈다. 작가는 전통 건축요소를 확대하고 추상화하여 선과 면, 질감과 여백의 관계를 현대적 시각으로 재해석하고 있다. 특히 작품 속 목재의 결과 흙벽의 미세한 균열, 돌의 질감은 세월의 흔적을 생생하게 전달하며, 자연 재료가 빚어내는 비대칭적이면서도 조화로운 아름다움을 강조한다.

전시된 작품들은 주춧돌과 흙벽의 만남을 포착한 구조적 추상을 보여주면서 한옥 목구조의 기하학적 구성을 드러내는 프레임이다. 서까래와 돌의 배열이 만들어내는 리듬감 있는 구성을 보여주며, 모든 작품은 깊은 흑백 톤으로 처리되어 형태와 질감에 집중할 수 있도록 하고 있다.

김우영의 사진은 한국 전통 건축에서 발견한 추상적 아름다움을 현대적 감각으로 재해석하고 있다.. 작가는 건축 요소를 근접 촬영하여 그 구조적 특성을 추상화하고, 이를 통해 동양 철학의 핵심인 '여백의 미'와 '고요함'을 시각적 언어로 표현한다.

특히 주목할 점은 작가가 포착한 한옥 구조물이 단순한 건축적 요소를 넘어 하나의 추상적 조형 언어로 승화된다는 것이다. 흙벽의 질감, 목재의 결, 돌의 형태는 자연과 인간이 만들어낸 공존의 흔적이며, 이는 동양적 미학이 추구하는 자연스러운 비대칭과 질박함의 아름다움을 보여주고 있다.

작품 속에 담긴 선과 면, 흑과 백의 대비는 현대 추상미술과도 맞닿아 있으나, 그 근원은 우리 전통의 수묵화적 정신에 더 가깝다. 김우영은 이러한 전통의 미학적 가치를 현대적 시각으로 재발견하고, 관람객들에게 고요한 사색의 시간을 선사한다.

갤러리 담은 여러분을 「선(線)과 여백의 詩: 김우영 사진전」에 초대합니다. 한국 전통 건축의 조형미를 현대적 시각으로 재해석한 김우영 작가의 작품을 통해, 일상에서 만나기 힘든 고요와 평정의 순간을 경험하리라 생각된다.

작가노트

새로운 시선으로 우리 것을 담기 위하여 수년 동안 많은 사찰과 서원을 찾았다.

이런 여정을 통하여, 내가 잊고 있던 ‘한국적인 것’이란 무엇일까를 끊임없이 고민하게 되었다.

어느 겨울, 눈 덮인 하얀 자연 속에 다양한 삶들이 묻어 나오는 한옥의 벽면 위에서 그 답을 찾았다.

나무, 흙, 돌로 만들어진 비대칭이면서도 조화로운 그렇다고 무질서하지 않은 선과 면의 추상화였다.

이는 서양 건축에서의 기하학적이면서 경직됨과 긴장감을 조성하는 면들과는 확연히 달랐다.

우리의 역사 속 시간을 지나온 투박하고도 아름다운, 누추하지도 사치스럽지도 않은 흑백의 수묵화였다.

여백의 미와 단순함을 진정 느끼는 순간이었다.

이번 작업에서의 표면은 백지에서 나오는 존재의 의미로써 흔적과 질감이다.

이를 표현하기 위하여 주로 새벽시간을 택하여 작업하였다.

동시에 그림자를 벽면 위에서 제거하여 선과 면의 조화를 상호 연결하게 함이다.

자연스럽게 형성된 한옥의 벽면을 통해서 현대사회에 살고 있는 변화무쌍한 나의 삶을 되돌아보는 순수한 계기가 되었다.

-김우영

김우영의 평정(平靜)의 시학

김미령 _ 독립 큐레이터, 예술학

1. 사유의 태도

사물을 깊이 있게 관찰하고 이치를 찾고자 하는 것, 즉 이는 사색하는 자세를 일컫는데, 이러한 사색의 계기는 예술가에게 우연처럼 다가온다고도 하지만, 기실 그것은 우연이라고만은 할 수 없는 끊임없는 도정(道程)을 통해 찾아오는 것이라 할 수 있다. 동양의 예술 철학에서 말하는 예술가의‘산이 고요하고 해가 긴 체험’은 사실 영원에 관한 형이상학적 사고이자, 예술적인 방식의 사고다. 다시 말해, 사물을 깊이 있게 관찰하고 이치를 찾고자 하는 사색하는 자세는 특히 동양에서 중시되는데, 이는 인간 중심의 서양철학과 달리, 동양은 생명의 체험과 양생(養生)을 중시하기 때문이다. 즉 서양의 철학이 이성과 지식에 중점을 두는 것에 반해, 동양의 철학은 생명적이고 체험적인 것에 바탕을 두기 때문이다. 또한 동양에서는 고요함을 예술의 최고의 경지라고 여긴다. 왜일까? 이는 외부 세계 즉 만물은 근본과 본성이 본래 고요하고, 깊이가 있다고 여기기 때문이다. 노자(老子)는 이에 대해 “뿌리로 돌아오는 것을 일러 고요함이라 하고, 고요함을 일러 생명을 회복한 것이다.”라고 했다. 아마도 이러한 연유에서 고요함은 외부 세계의 적막이 아닌, 만물의 깊이와 근원을 파악할 수 있는 마음 속 깊은 곳의 평화의 상태를 일컫는 것이다. 작가 김우영은 감동의 대상을 찾고, 그 감동 속에서 사물의 본질을 파악하여, 그것에 자신의 미적 사유를 투영시켜 펼쳐나가는 작업을 한다. 필자가 김우영의 작품을 논하기 앞서 이렇듯, 본연 탐구에 관해 다소 길게 언급한 이유는 그가 대상을 대하는 태도 즉 관찰하고 이치를 파악하려는 작업의 자세와 이를 통해 사물의 근원과 본성을 찾아내고자 하는 (그의) 기다림의 시간이 작품에서 그가 택한 대상의 본연을 예리한 통찰력으로 드러내고자 함으로 보여지기 때문인데, 이는 그가 추구하고자 하는 예술철학이 그러하기 때문일 것이다.

2. 안(內)

“하얀 눈 사이 미세하게 보이는 한옥의 선과 구조를 발견하고 ‘바로 이거구나!’ ” - 김우영-

한옥은 사실 우리나라의 자연환경과 산천에 대한 깊이 있는 이해와 체험을 바탕으로 만들어진 우리네 가옥이다. 골조에 대해서 이야기를 해본다고 해도, 한옥의 구조와 모양새는 어떤 식으로도 서양식 미감과는 차이가 많다. 이는 재료를 취하는 방식에서부터 차이가 있다. 한옥의 재료로는 종이, 흙, 돌, 나무를 기본으로 이외에도, 볏짚, 기와 등으로 이루어져 있는데, 이러한 재료들은 인간에 의해서 꾸미거나 기교를 부리거나 재단된 서양의 석조 건축과는 궤를 달리한다. 이는 서두에 언급한 바와 같이 서양의 철학이 이성과 지식에 바탕을 두고 있는 것에 반해, 동양의 철학은 생명에 기반하기 때문인 것이다. 즉, 동양의 미(美)에는 직선보다는 자연스러운 곡선을, 정교함보다는 서투름을, 날카로움보다는 모나지 않음을, 화려함보다는 소박하고 질박함을 추구하는 겸손함이 숨어 있기 때문이다. 이를 일컬어 흔히들 고졸한 미, 질박하고 담박한 미 혹은 겸허의 미학이라고도 하는데, 특히 유불선(儒佛仙) 사상이 지배적이었던 한국에서는 이러한 미감을 매우 숭상했다.

작가는 담양의 소쇄원(瀟灑園)에서 폭설로 잠시 갇히게 된 적이 있다고 한다. 그는 밤이 지나고 새벽이 올 무렵, 온 세상이 새하얗게 덮인 대지 속에서 한옥의 선과 구조를 발견했다 한다. 그리고‘바로 이거구나 !’라고 느꼈다고 한다. 이러한 본의 아니게 대자연에 갇히게 되는 체험을 통해 발견한 가옥의 선과 구조는 분명 그에게 일종의 생명체처럼 다가왔던 것으로 보인다. 즉 대지는 온백색으로 물들고 천지가 적막한 가운데서, 작가는 기와의 열주로 만들어 낸 지붕의 고아한 선, 세월의 흔적을 품은 기둥과 보, 놀랍도록 자유분방하지만 질서 있는 대자연의 리듬을 간직한 서까래와 기단, 그리고 벽 속의 자연스레 안착된 천진한 주춧돌 등이 한옥의 소박하고 질박하며 고졸한 미감을 만들어 낸 것임을 깨달았던 것이다. 사실 한국의 전통가옥은 만물이 도생하고 알록달록한 천하에서 제멋대로 우뚝 서서 자신을 내세우는 것과는 거리가 멀다. 왜냐하면 전통 가옥에서 지붕은 뒷산의 능선과 조화를 이루고, 주변 산과 들의 나무는 온전히 기둥, 보, 서까래가 되며, 천과 개울에 여기저기 박혀있는 돌들은 기단과 주춧돌이 되어 기실 자연의 일부와 다름없어 보이기 때문이다. 그러기에, 보일 듯 말 듯 자신을 낮추고 드러내지 않는 이러한 한옥의 고졸(古拙)한 미의 구성체는 대지가 잠들고 인간이 비움과 평정을 찾아가는 때에 비로소 그 각자의 존재를 드러낸다고 볼 수 있다. 그리고, 바로 이 점을 작가 김우영은 놓치지 않고 대자연에 무심한 듯 묻혀 있었던 한옥이 품고 있는 미감의 근원을 소환시켜 생명을 부여했다. 즉 김우영에 의해 한옥에서 분리되어 나온 추상적인 선들은 그가 구축한 화면 속에서 또 다른 조형 언어를 만든 것이다. 그리하여, 우리는 이제 대자연의 내재적 리듬의 체현을 통해 구성된 그의 추상적인 선 속에서 한옥이라는 표면적인 대상이 아닌 그것이 내재하고 있었던 자연의 이치로서의 변화, 통일, 균형, 리듬 등의 심층 질서에 다가서게 된다.

3. 밖(外) – 하늘이 만든 정원

폭설로 천지가 고요에 빠진 순간 계곡과 평야,

눈보라가 치는 순간 조감(鳥瞰)된 숲,

바람이 바닷물을 쓰다듬는 순간의 해안가 모래밭

한국의 전통적인 가옥은 건물과 건물 사이 비어 있는 공간에 자연을 담는다. 이는 인간이 자연의 일부분임을 강조하여 자연과 밀접히 결합해야 하기 때문이다. 그리하여 한국의 전통 정원은 서양의 정원처럼 인간이 자연의 주인이라 여기는 것과 달리, 대자연의 작은 단위와 부분임을 생각해서 천공(天工)의 리듬을 온전히 들인다. 단적인 예로 서양 정원의 분수와 한국 정원의 연못만 비교해봐도 어렵지 않게 알 수 있다. 정원에 드린 분수는 웅대하고 기교를 부린 곡선이나 재단된 직선으로 되어 주변과의 경계를 명확히 한 반면, 연못은 아담하고 주변 사물과의 경계가 모호하다. 즉 제멋대로 자란 것처럼 보이는 풀과 화초, 이끼와 나무로 둘러진 연못은, 분수처럼 그 존재를 드러내지 않고, 우연히 자연스레 존재한 듯한 모습을 취한다. 이러한 안팎의 모호함은 사실 동서양의 시간 개념의 차이와 관계가 있는데, 시간은 일종의 감각이기 때문이다. 이는 서양 정원이 인공적으로 자연의 형태를 모방하여 분절된 시간성을 표하는 것과 달리, 한국의 전통 정원은 자연의 정취(情趣)를 들여 아득한 태고 속으로 이끄는데, 이것은 동양의 시간 개념이 서양처럼 일직선으로 흐르는 것으로 인식되는 것이 아니라 구불구불하게 엉키듯 원을 그리며 흐른다고 여기기 때문이다. 태고 속으로 빠져드는 것을 다른 말로 비유하면 적막과 고요 속에 빠진다는 말인데, 이러한 체험은 속세를 단절시키고, 시간 또한 격리시킨다. 김우영의 자연 풍경 사진에는 이러한 동양의 시간 개념이 내재되어 있다. 그리고 이러한 점 때문에 그의 작품은 일반적인 풍경 사진과 차이를 만든다. 즉 김우영이 붙잡아 놓은 자연의 정(靜)과 동(動)의 질서가 그대로 담긴‘폭설로 천지가 고요에 빠진 순간의 계곡과 평야’,‘눈보라가 시작된 순간 조감(鳥瞰) 된 숲’,‘바람이 바다를 쓰다듬는 순간의 해안의 모래밭’작품 속에서 대자연의 영원성 즉 생명 그 자체의 그윽함, 깊음, 광활함을 볼 수 있다. 그리고 이러한 자연의 본성과 근본을 성찰하면서, 우리는 인간의 애간장을 녹이는 사랑, 견디기 힘든 구속, 버리기 힘든 욕망을 잠시나마 고요 속으로 묻어버릴 수 있을지 모른다.

전시제목김우영: 선(線)과 여백의 詩

전시기간2025.05.13(화) - 2025.05.31(토)

참여작가 김우영

관람시간12:00pm - 06:00pm / 일요일_12:00pm - 05:00pm

마지막 날은 오후 5시까지 입니다.휴관일없음

장르회화

관람료무료

장소갤러리 담 GALLERY DAM (서울 종로구 윤보선길 72 (안국동) )

연락처02.738.2745

Artists in This Show

1960년 출생

갤러리 담(GALLERY DAM) Shows on Mu:um

Current Shows